クラシック音楽を次の世代へつなげよう!

クラシック音楽の総合情報サービス

プロのコンサート

-

神奈川県民ホール

神奈川県民ホール神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)神奈川県2026年3月1日 -

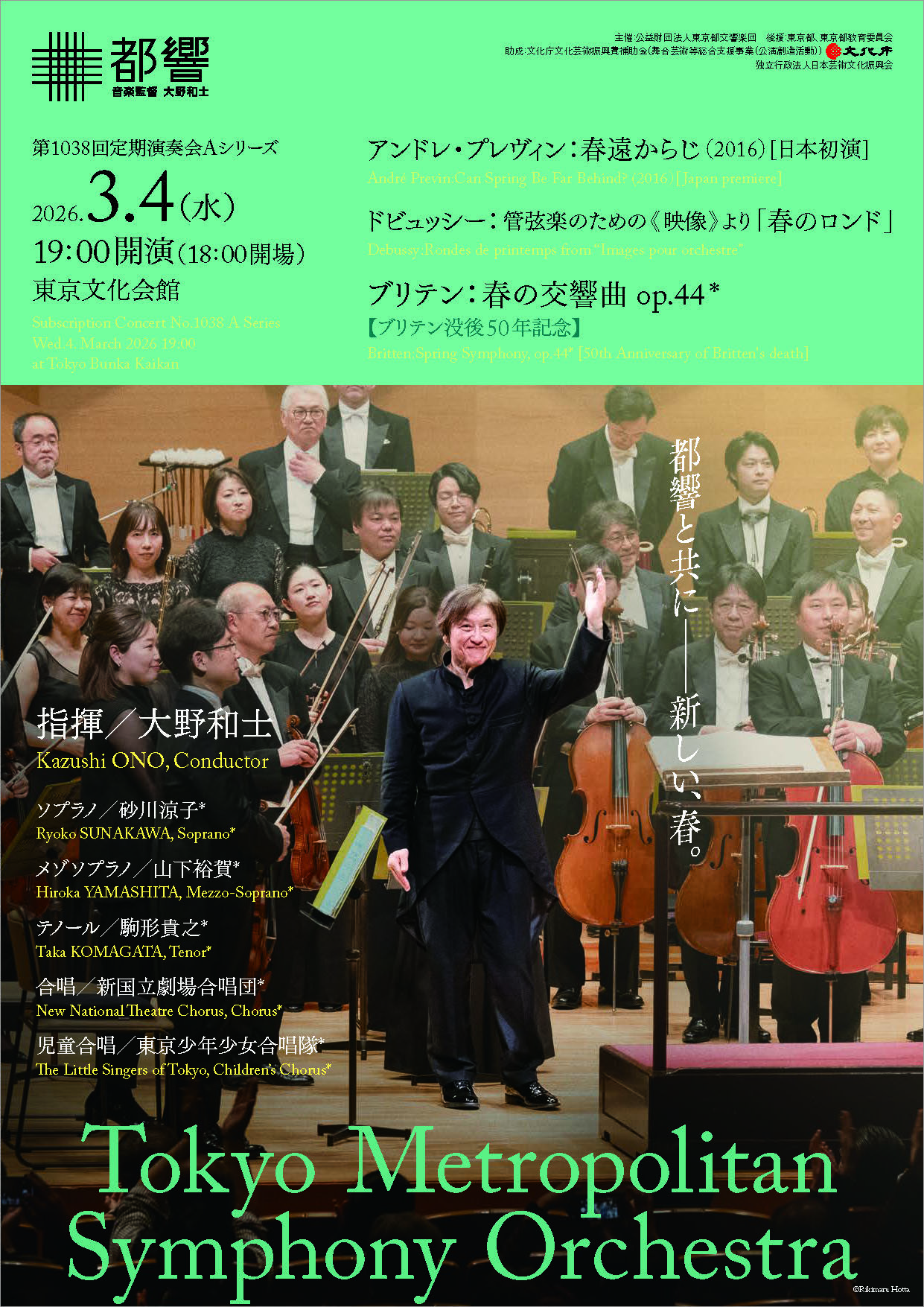

東京都交響楽団

東京都交響楽団第1038回定期演奏会Aシリーズ

東京文化会館東京都2026年3月4日 -

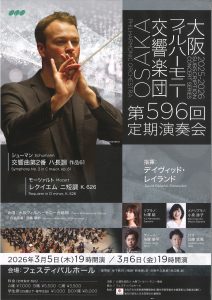

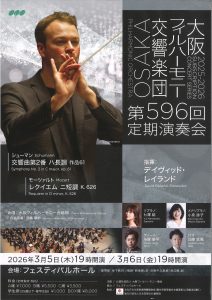

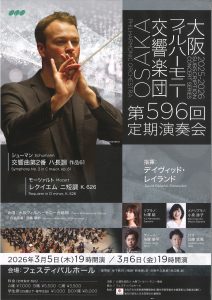

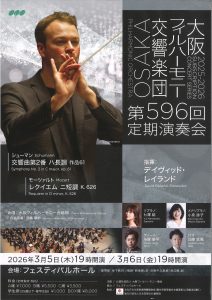

大阪フィルハーモニー交響楽団

大阪フィルハーモニー交響楽団第596回定期演奏会

フェスティバルホール大阪府2026年3月5日 -

大阪フィルハーモニー交響楽団

大阪フィルハーモニー交響楽団第596回定期演奏会

フェスティバルホール大阪府2026年3月6日 -

山形交響楽団

山形交響楽団第331回定期演奏会

山形テルサ山形県2026年3月7日 -

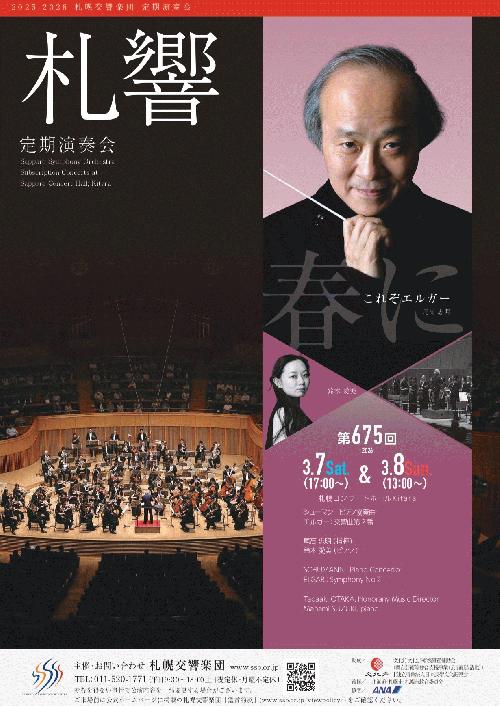

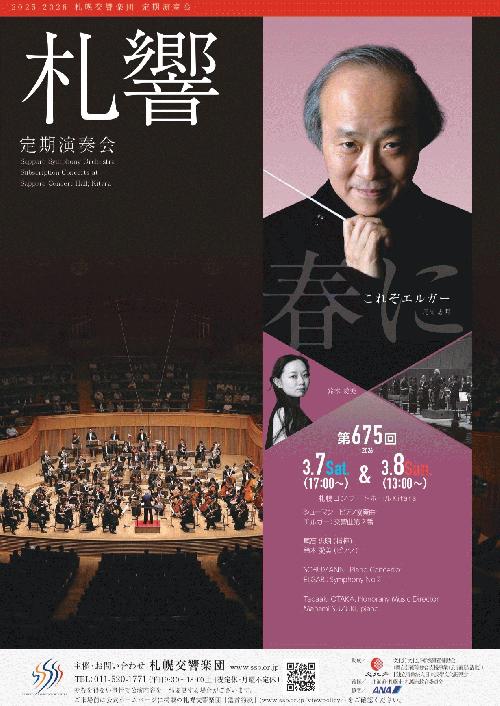

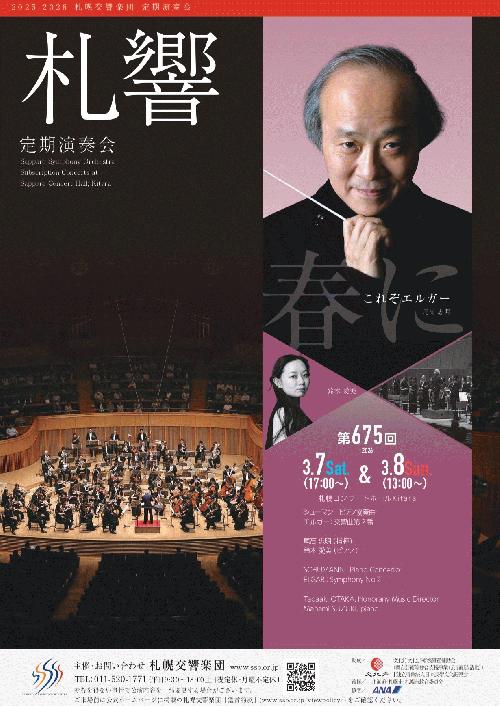

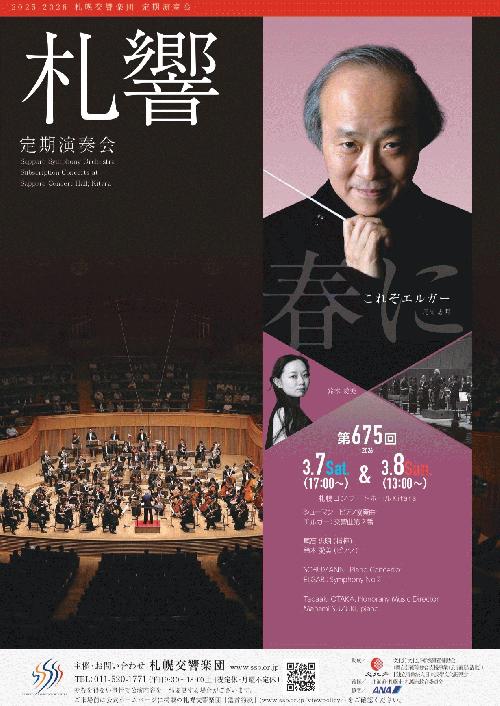

札幌交響楽団

札幌交響楽団第675回定期演奏会

札幌コンサートホール(Kitara)北海道2026年3月7日 -

岡山フィルハーモニック管弦楽団

岡山フィルハーモニック管弦楽団第87回定期演奏会

レグザムホール(香川県県民ホール)岡山県2026年3月8日 -

山形交響楽団

山形交響楽団第331回定期演奏会

山形テルサ山形県2026年3月8日 -

東京都交響楽団

東京都交響楽団プロムナードコンサートNo.416

サントリーホール東京都2026年3月8日 -

札幌交響楽団

札幌交響楽団第675回定期演奏会

札幌コンサートホール(Kitara)北海道2026年3月8日

プロのコンサート

神奈川県民ホール

神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)

神奈川県

2026年3月1日

東京都交響楽団

第1038回定期演奏会Aシリーズ

東京文化会館

東京都

2026年3月4日

大阪フィルハーモニー交響楽団

第596回定期演奏会

フェスティバルホール

大阪府

2026年3月5日

大阪フィルハーモニー交響楽団

第596回定期演奏会

フェスティバルホール

大阪府

2026年3月6日

山形交響楽団

第331回定期演奏会

山形テルサ

山形県

2026年3月7日

札幌交響楽団

第675回定期演奏会

札幌コンサートホール(Kitara)

北海道

2026年3月7日

岡山フィルハーモニック管弦楽団

第87回定期演奏会

レグザムホール(香川県県民ホール)

岡山県

2026年3月8日

山形交響楽団

第331回定期演奏会

山形テルサ

山形県

2026年3月8日

東京都交響楽団

プロムナードコンサートNo.416

サントリーホール

東京都

2026年3月8日

札幌交響楽団

第675回定期演奏会

札幌コンサートホール(Kitara)

北海道

2026年3月8日

アマオケのコンサート

-

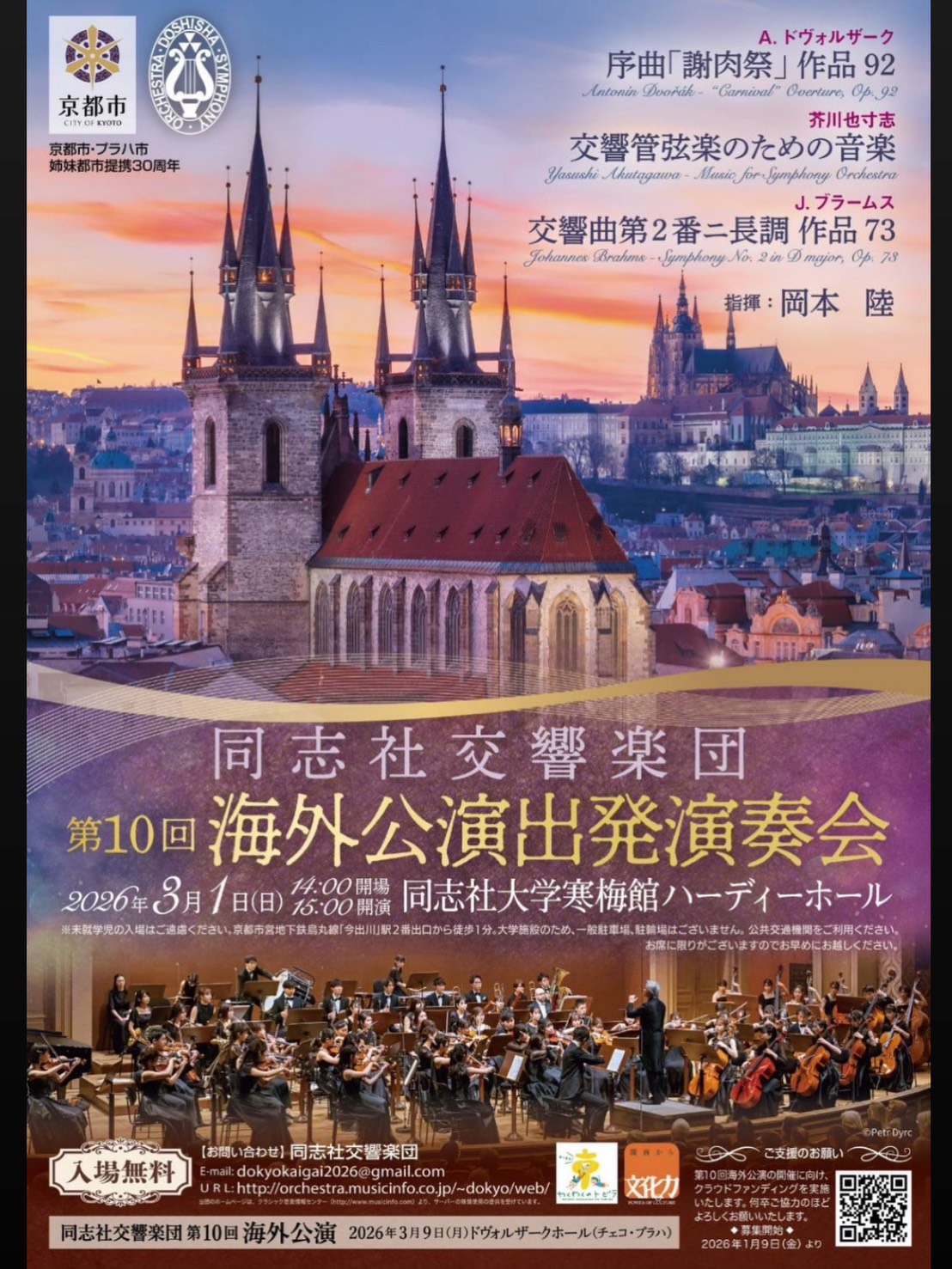

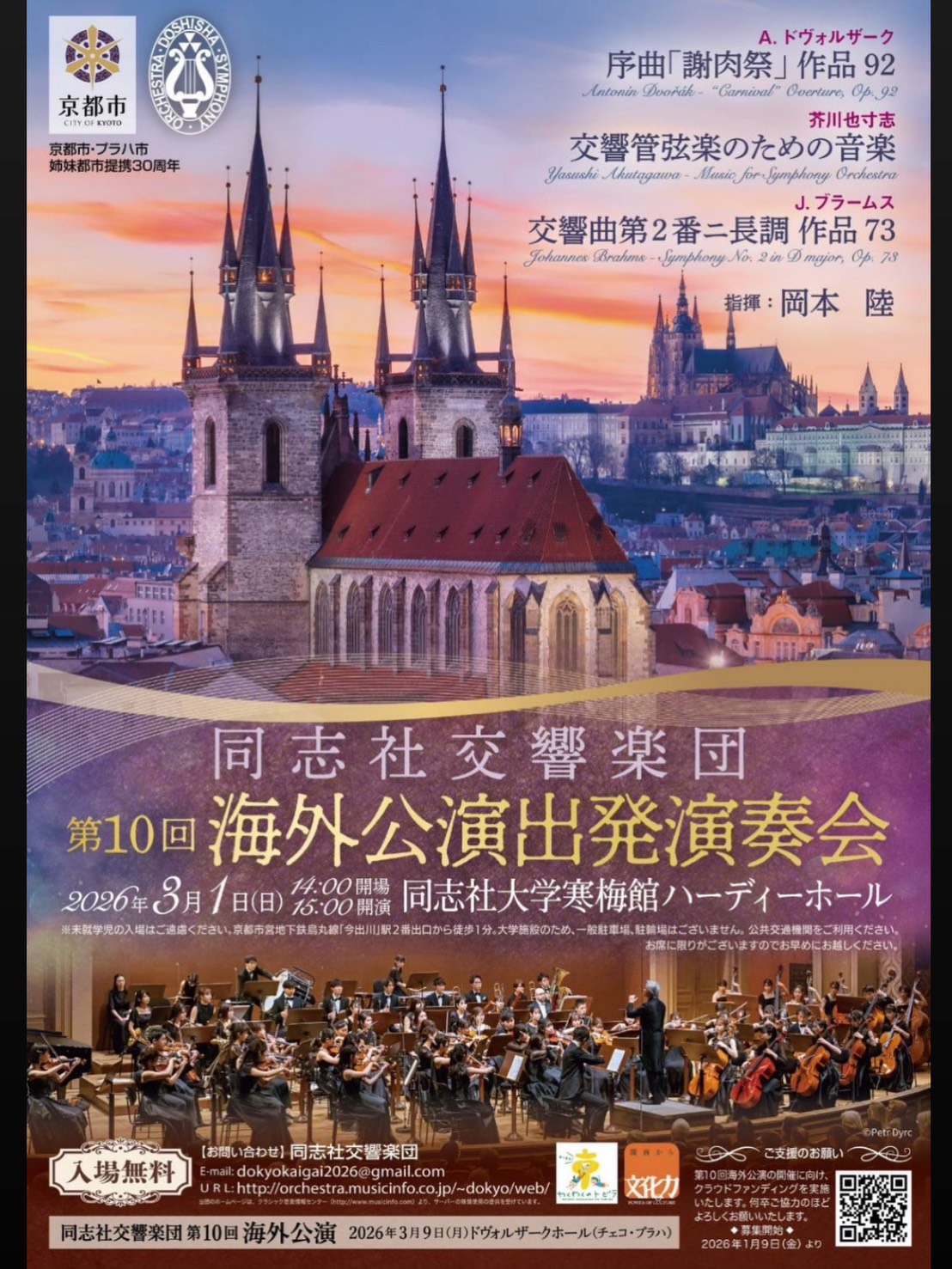

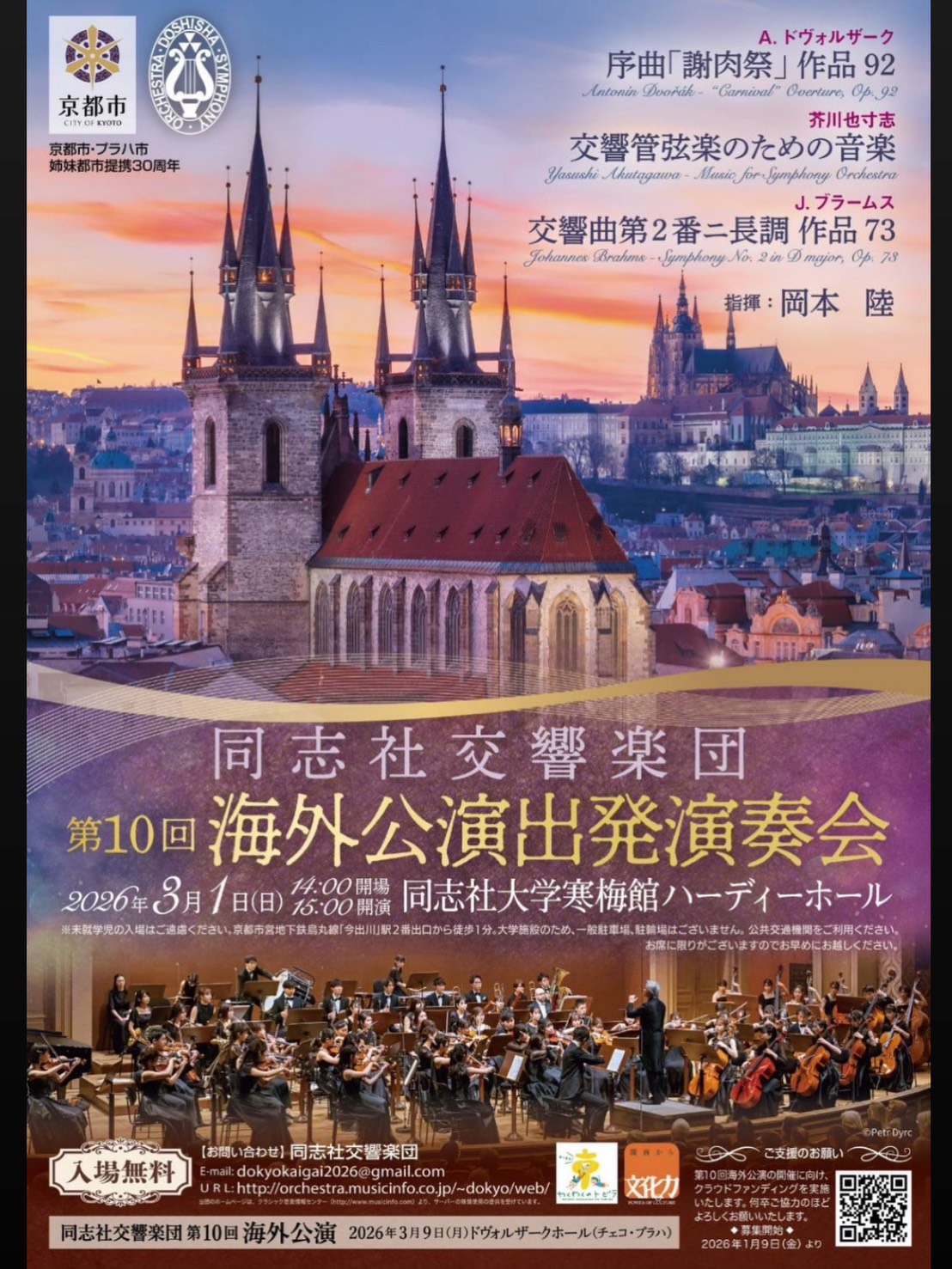

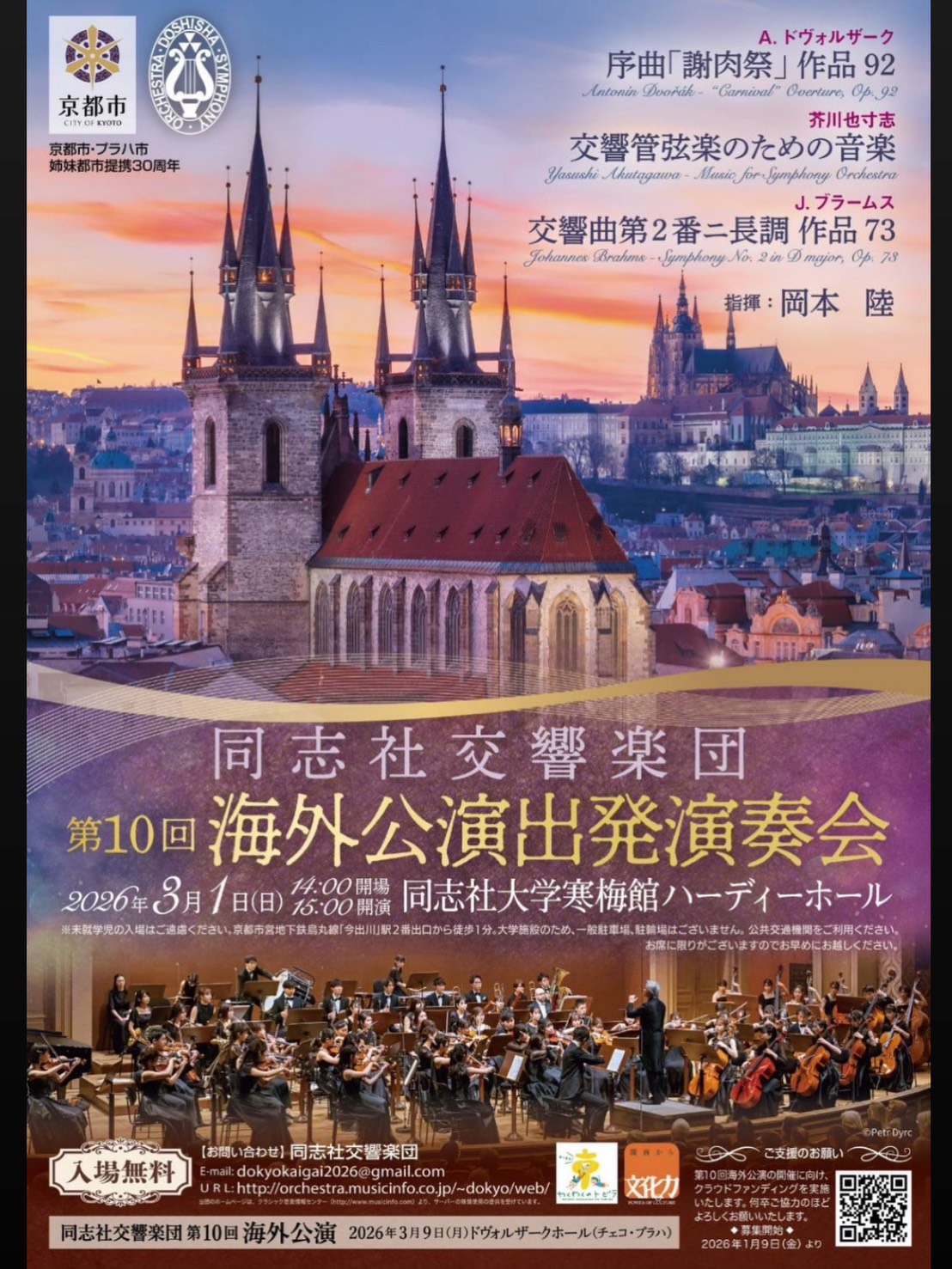

同志社交響楽団

同志社交響楽団同志社交響楽団 第10回海外公演出発演奏会

同志社大学寒梅館ハーディーホール京都府2026年3月1日 -

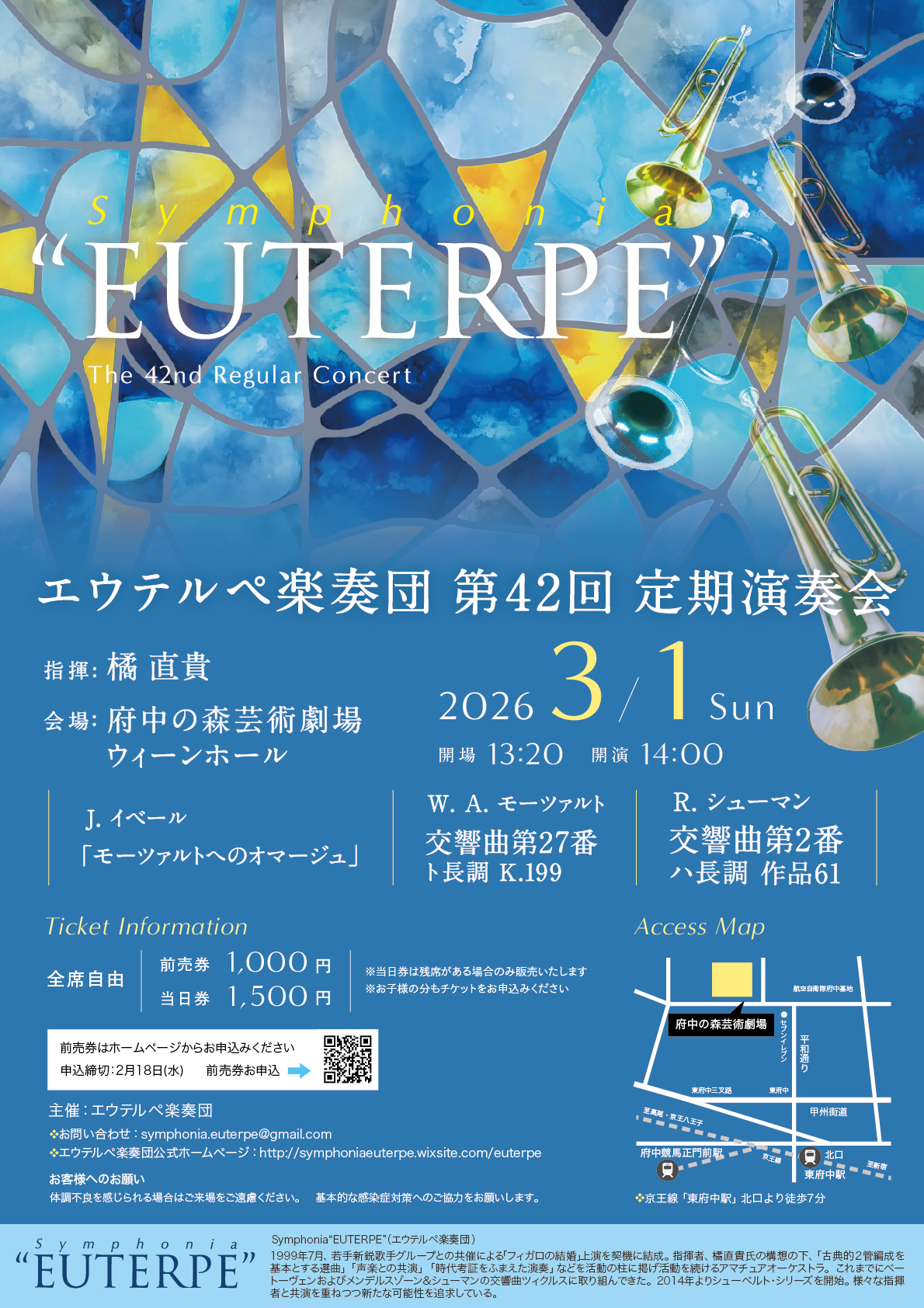

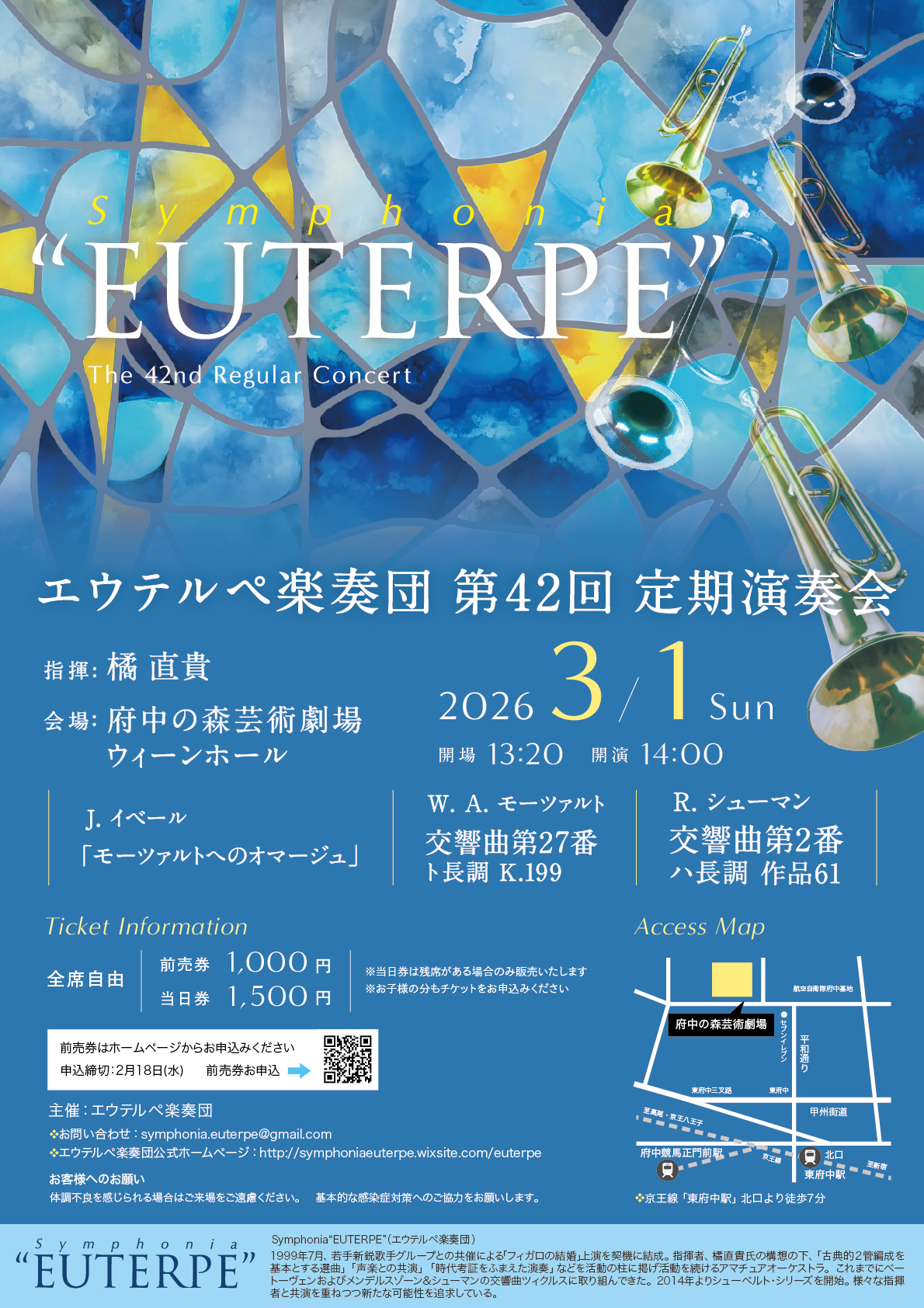

エウテルペ楽奏団

エウテルペ楽奏団第42回定期演奏会

府中の森芸術劇場東京都2026年3月1日 -

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)札響コンサートinちとせ2026

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)北海道2026年3月1日 -

紫苑交響楽団

紫苑交響楽団紫苑交響楽団 第46回定期演奏会

京都コンサートホール京都府2026年3月8日 -

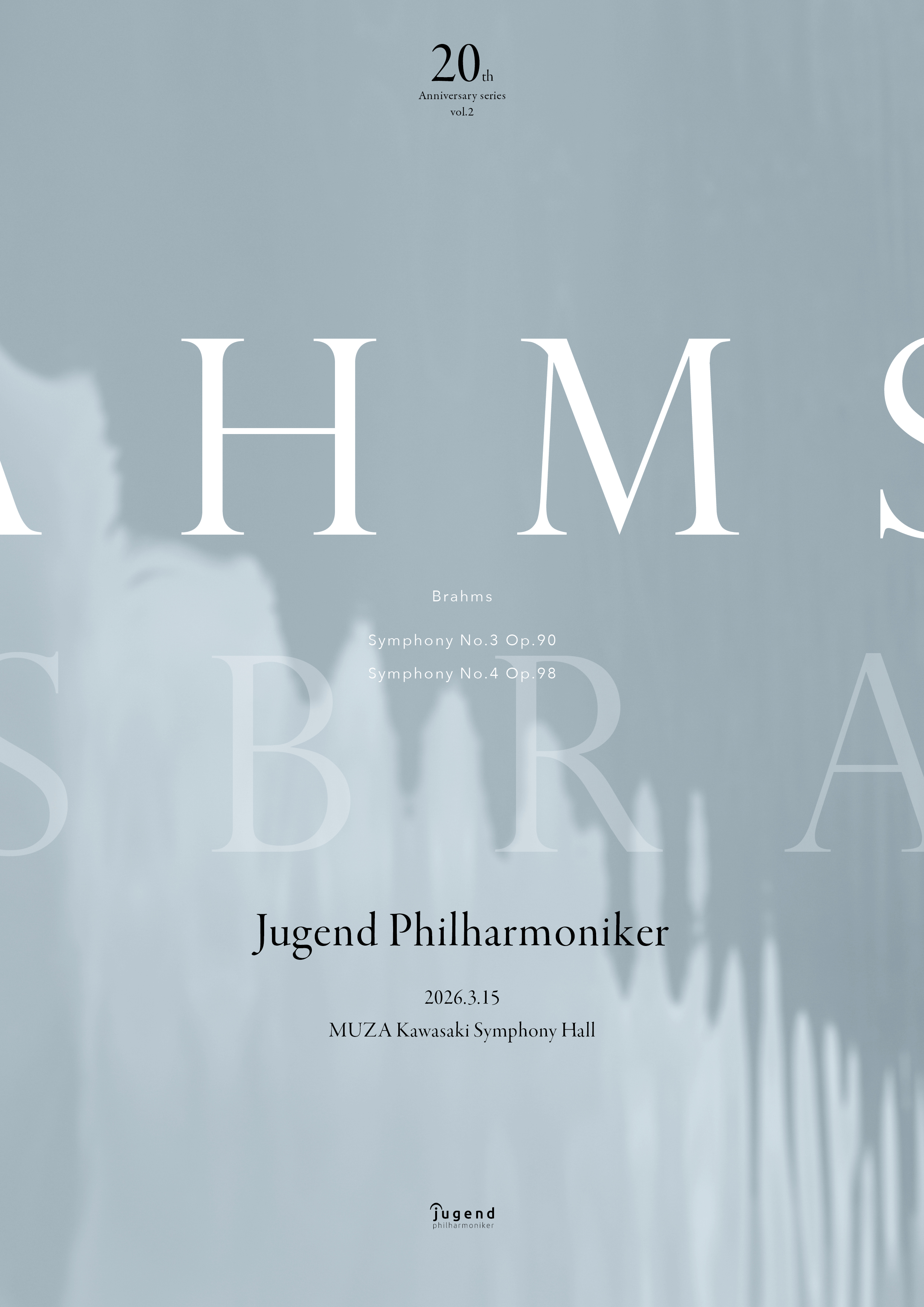

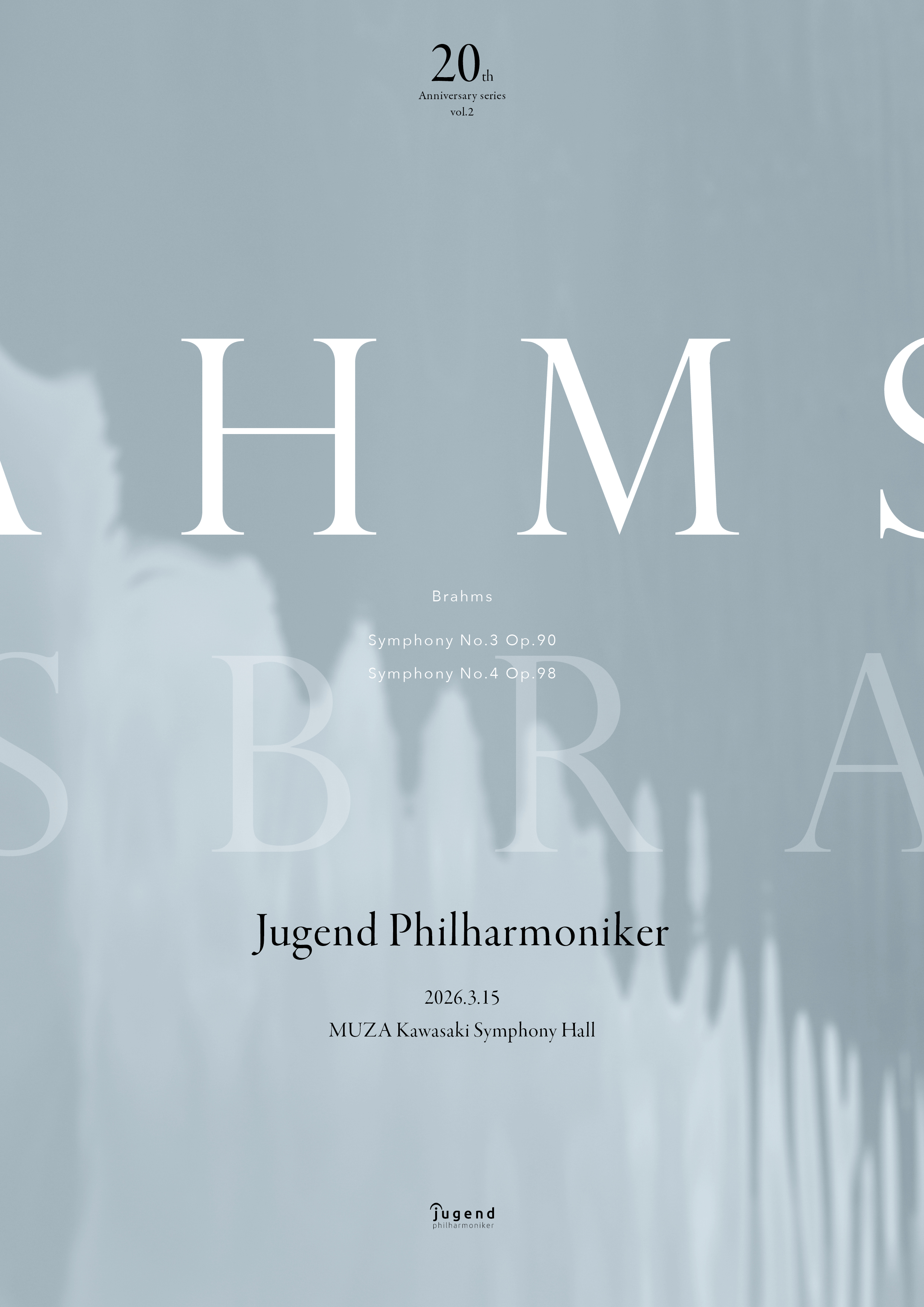

ユーゲント・フィルハーモニカ―

ユーゲント・フィルハーモニカ―ユーゲント・フィルハーモニカー 第20回定期演奏会

ミューザ川崎シンフォニーホール神奈川県2026年3月15日 -

スコペルタフィルハーモニー交響楽団

スコペルタフィルハーモニー交響楽団スコペルタフィルハーモニー交響楽団 第7回定期演奏会

北とぴあ東京都2026年3月22日 -

ニューシティオーケストラ

ニューシティオーケストラニューシティオーケストラ 50周年記念 第86回定期演奏会

なかのZERO東京都2026年3月28日 -

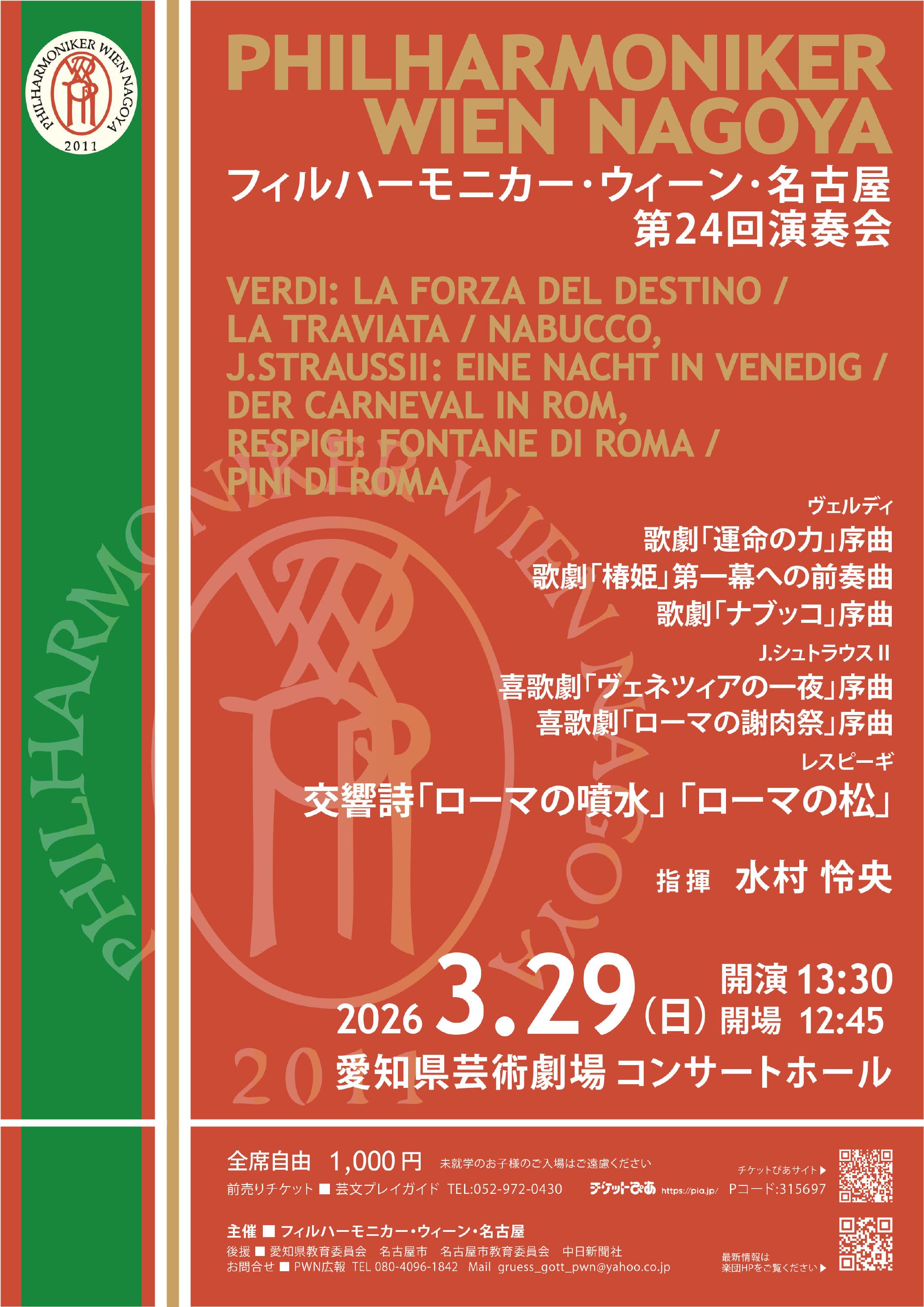

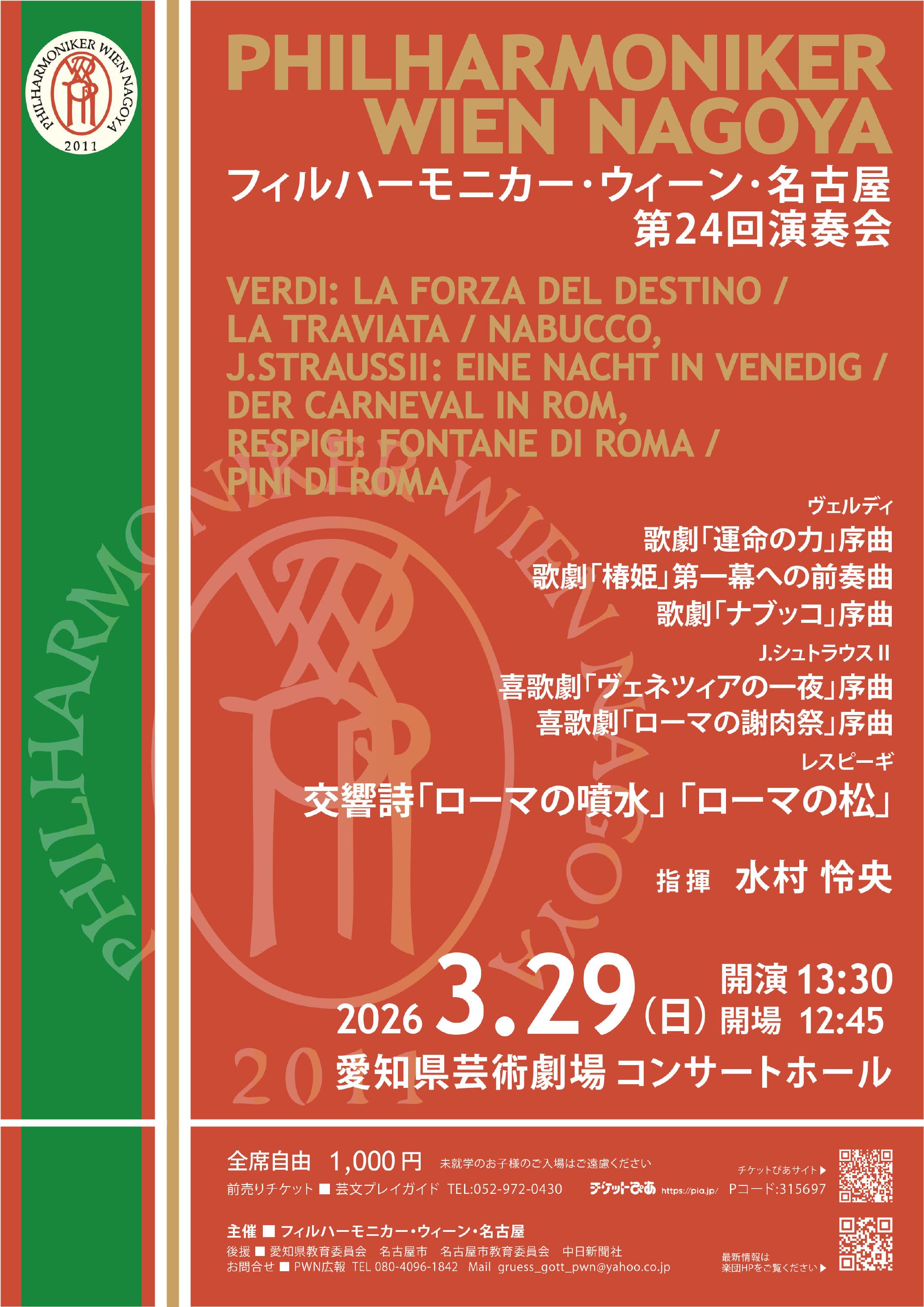

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋(PWN) 第24回演奏会

愛知県芸術劇場愛知県2026年3月29日 -

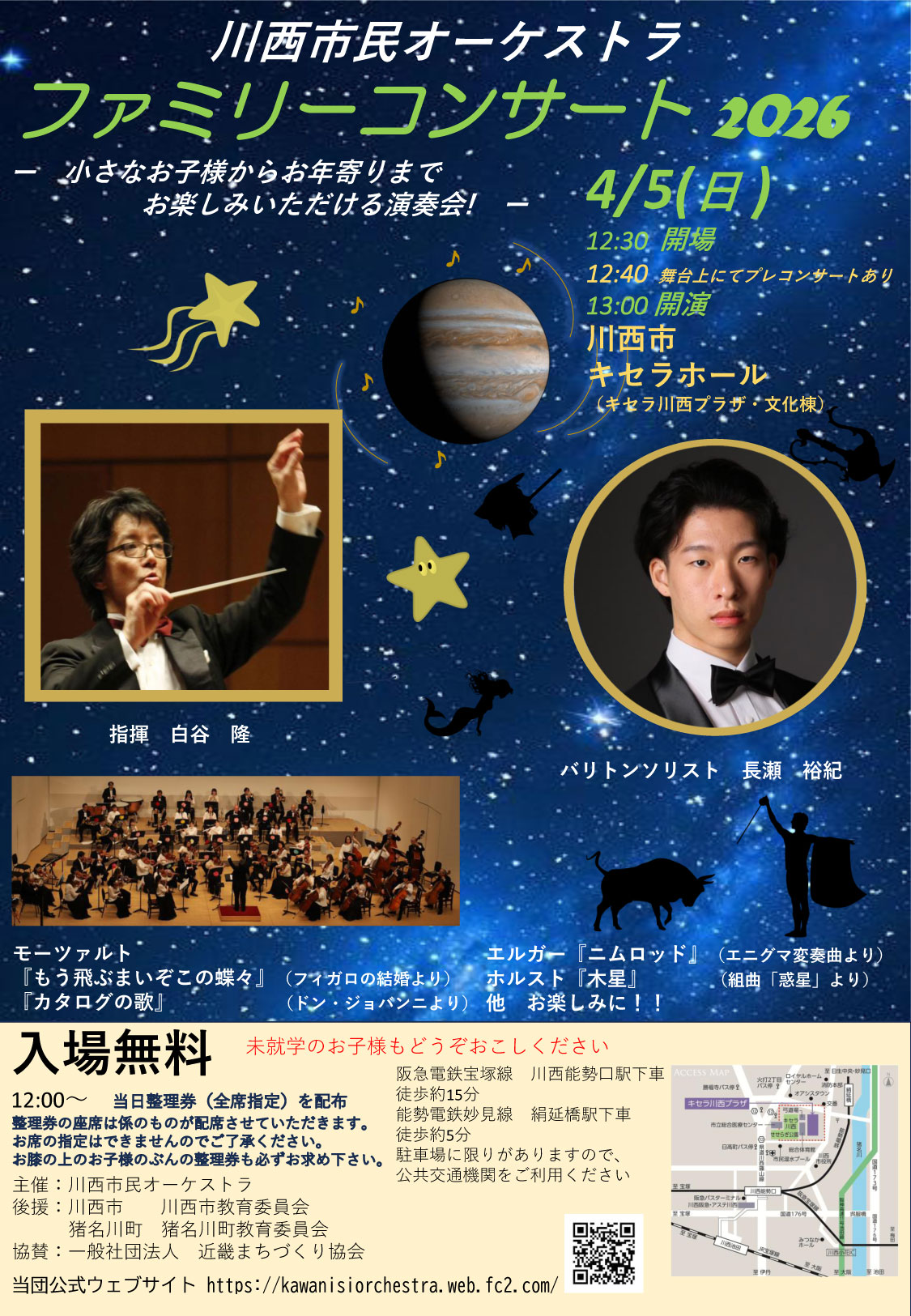

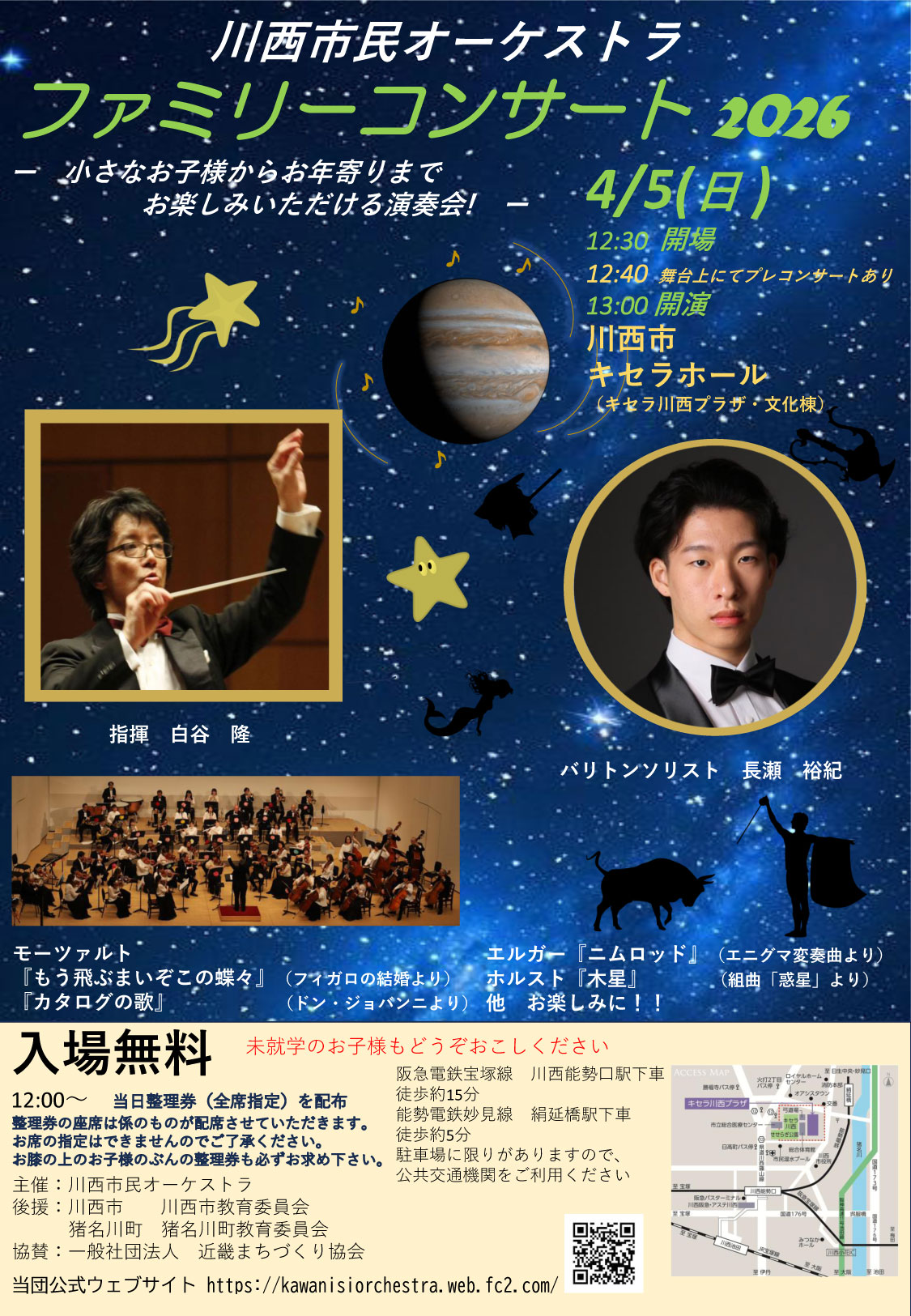

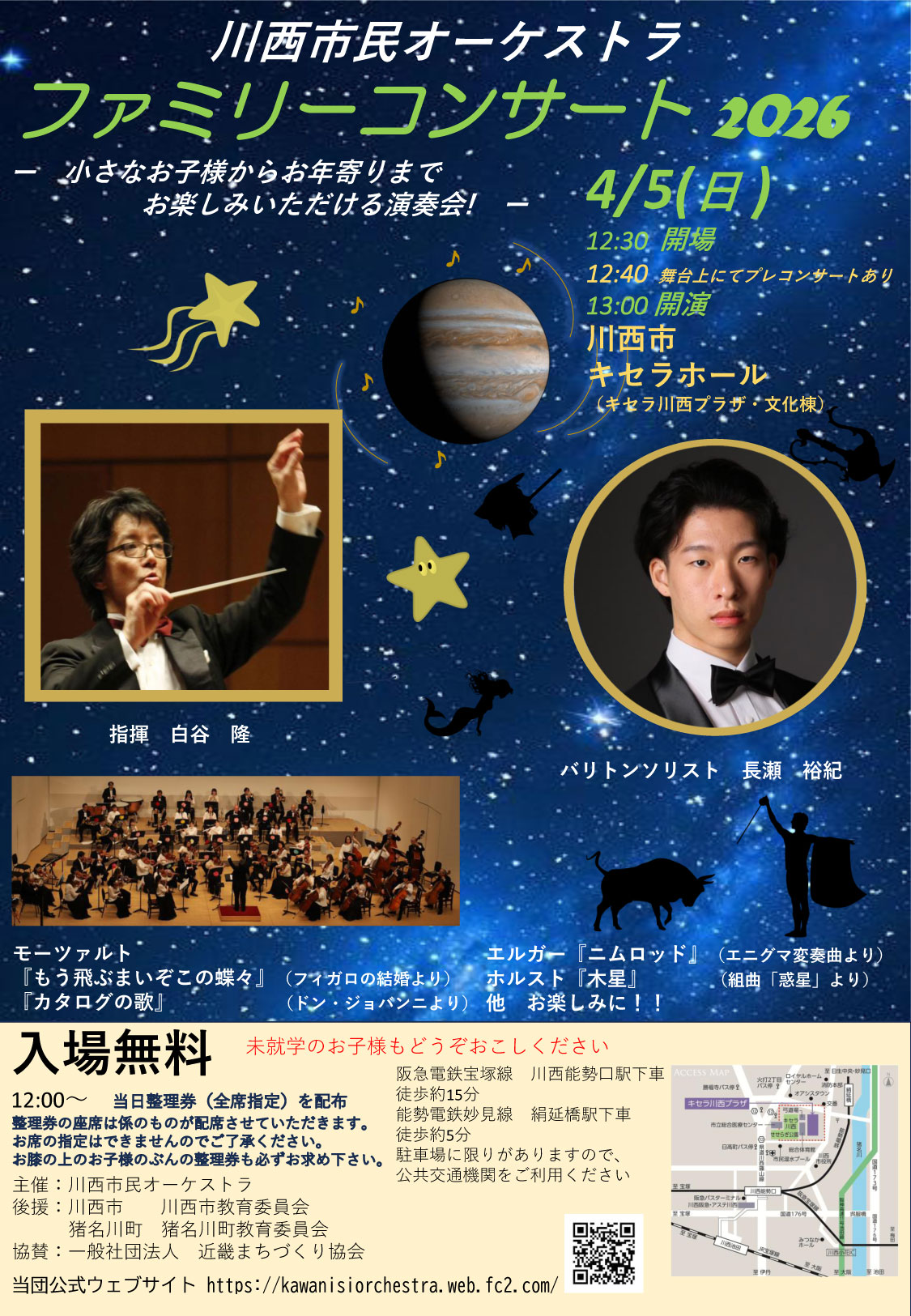

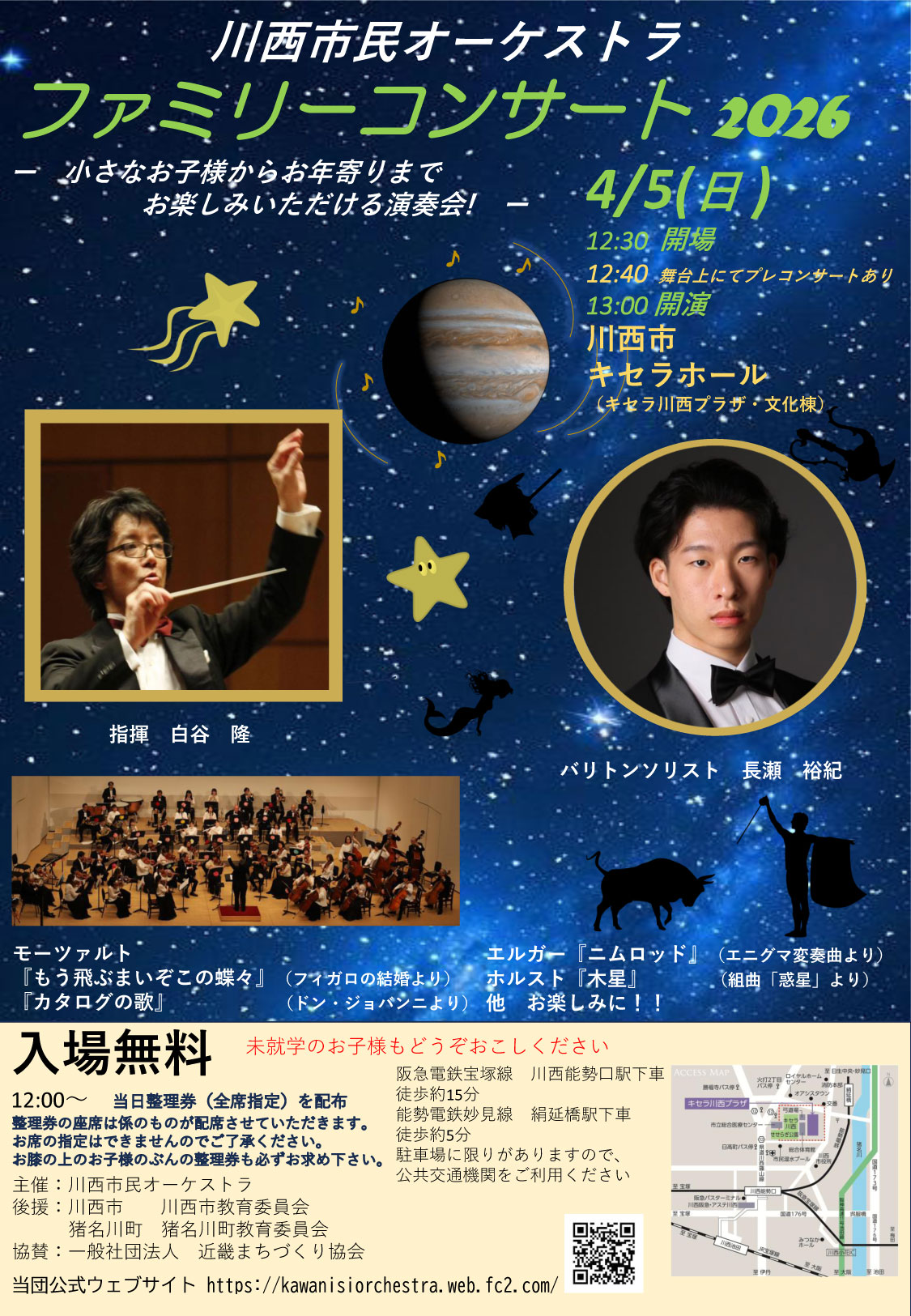

川西市民オーケストラ

川西市民オーケストラ川西市民オーケストラ ファミリーコンサート2026

川西市キセラホール兵庫県2026年4月5日 -

![フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団 第79回演奏会[結成50年記念]のフライヤー画像](https://group-manager.clanavi.com/storage/images/NJ9OuJpkAl111b1UqPVAIEbqa3heYwsLKLFEdH8D.jpg) フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団

フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団 第79回演奏会[結成50年記念]

東京芸術劇場東京都2026年4月11日

アマオケのコンサート

同志社交響楽団

同志社交響楽団 第10回海外公演出発演奏会

同志社大学寒梅館ハーディーホール

京都府

2026年3月1日

エウテルペ楽奏団

第42回定期演奏会

府中の森芸術劇場

東京都

2026年3月1日

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)

札響コンサートinちとせ2026

北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)

北海道

2026年3月1日

紫苑交響楽団

紫苑交響楽団 第46回定期演奏会

京都コンサートホール

京都府

2026年3月8日

ユーゲント・フィルハーモニカ―

ユーゲント・フィルハーモニカー 第20回定期演奏会

ミューザ川崎シンフォニーホール

神奈川県

2026年3月15日

スコペルタフィルハーモニー交響楽団

スコペルタフィルハーモニー交響楽団 第7回定期演奏会

北とぴあ

東京都

2026年3月22日

ニューシティオーケストラ

ニューシティオーケストラ 50周年記念 第86回定期演奏会

なかのZERO

東京都

2026年3月28日

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋(PWN) 第24回演奏会

愛知県芸術劇場

愛知県

2026年3月29日

川西市民オーケストラ

川西市民オーケストラ ファミリーコンサート2026

川西市キセラホール

兵庫県

2026年4月5日

![フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団 第79回演奏会[結成50年記念]のフライヤー画像](https://group-manager.clanavi.com/storage/images/NJ9OuJpkAl111b1UqPVAIEbqa3heYwsLKLFEdH8D.jpg)

フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団

フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団 第79回演奏会[結成50年記念]

東京芸術劇場

東京都

2026年4月11日

室内楽 / アンサンブルのコンサート

-

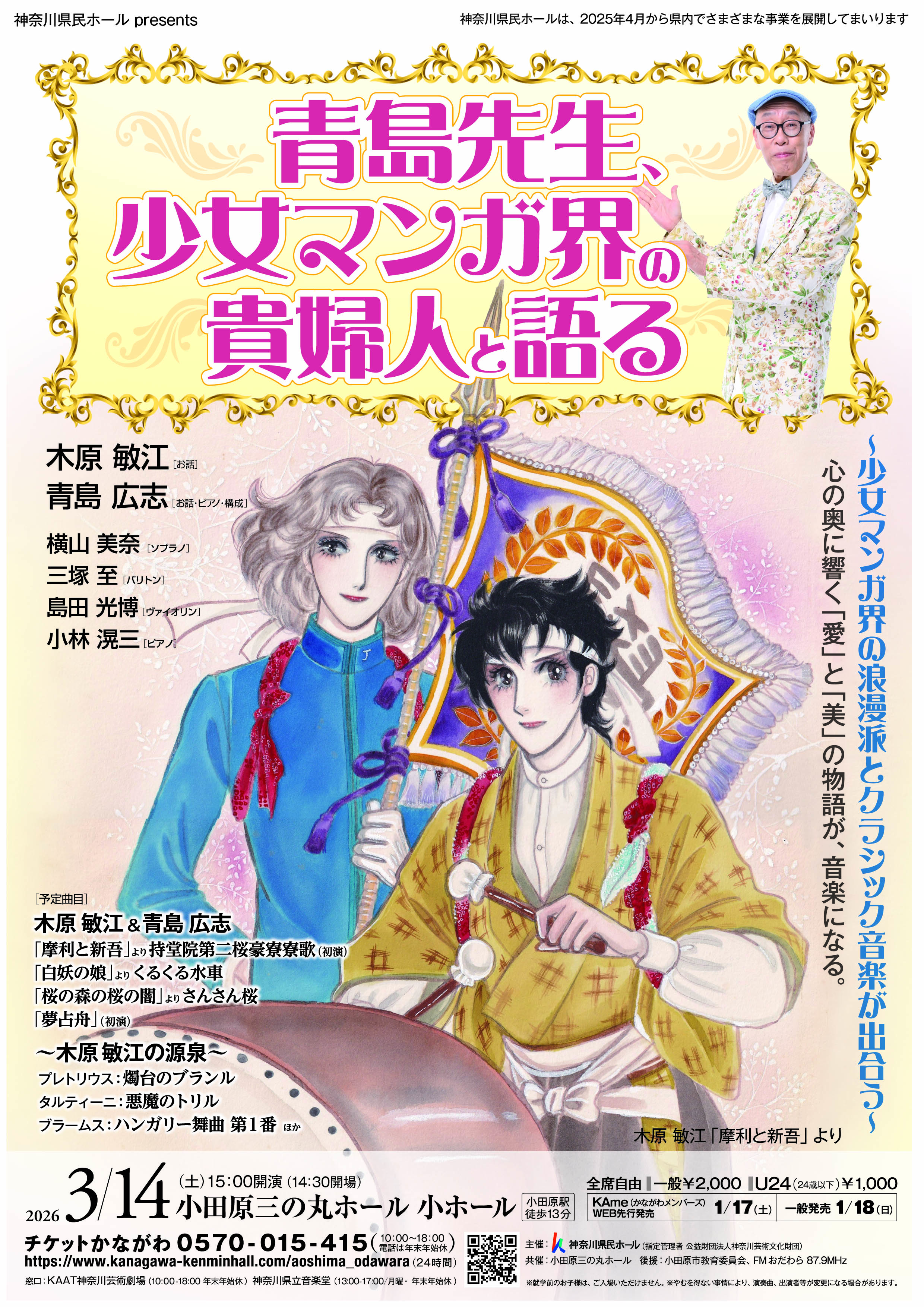

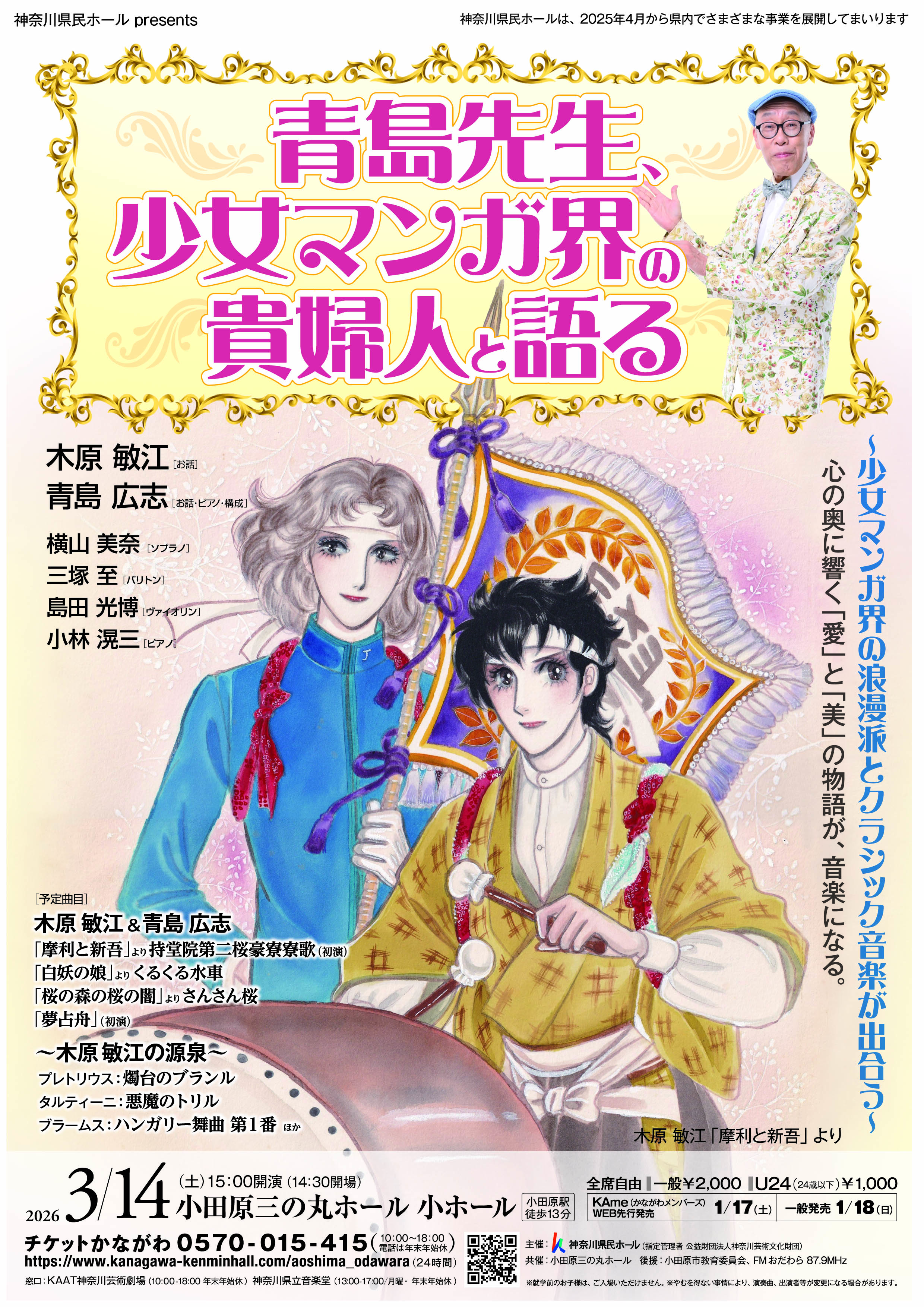

神奈川県民ホール

神奈川県民ホール神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)神奈川県2026年3月1日 -

神奈川県民ホール

神奈川県民ホール神奈川県民ホール presents 青島先生、少女マンガ界の貴婦人と語る

小田原三の丸ホール神奈川県2026年3月14日 -

コントラバスアンサンブル びわバス団

コントラバスアンサンブル びわバス団第7回コントラバスアンサンブル関西支部親睦演奏会(2026)

大津市民会館滋賀県2026年3月20日 -

神奈川県民ホール

神奈川県民ホールC × Baroque シー・バイ・バロック 大塚直哉が誘うバロックの世界 Vol.5

横浜みなとみらいホール神奈川県2026年3月20日 -

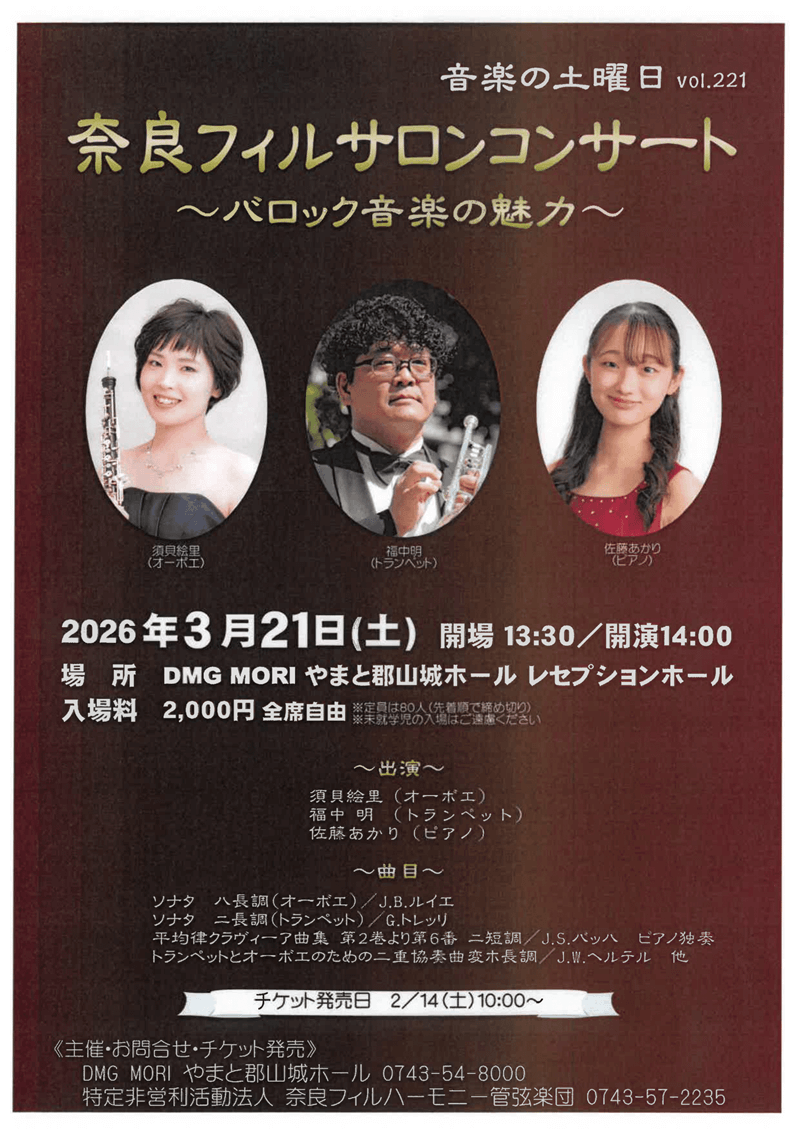

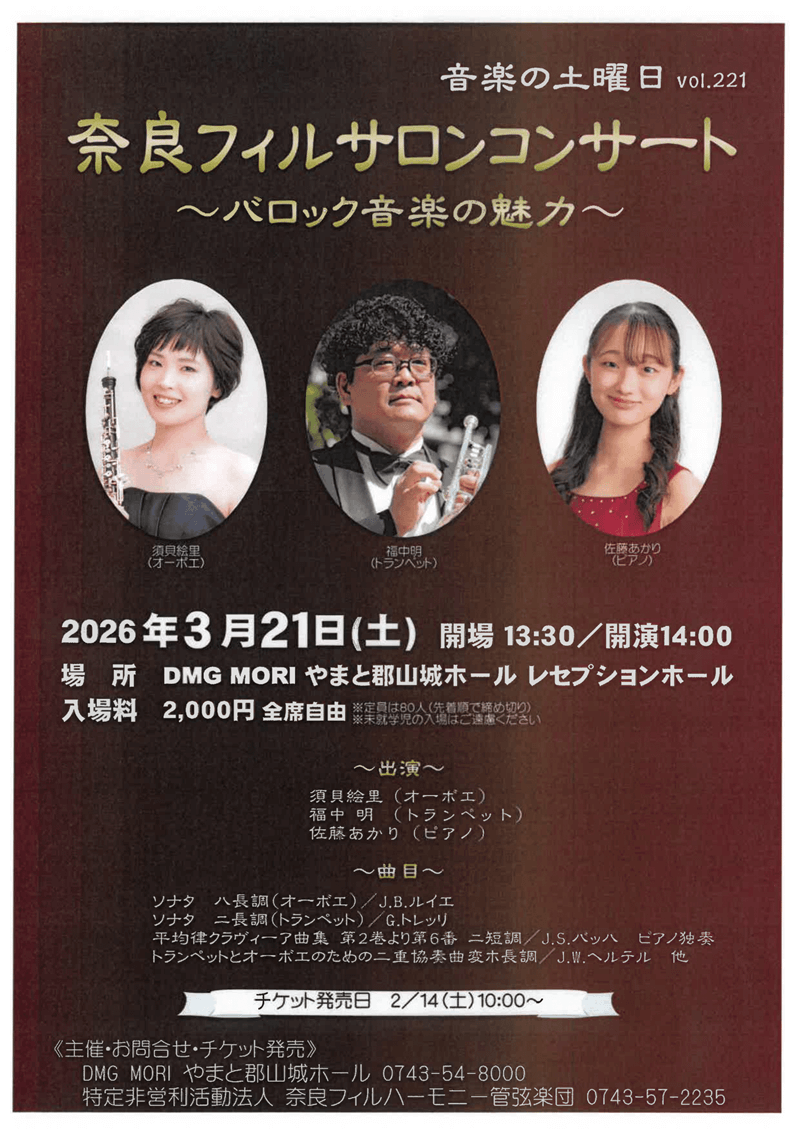

奈良フィルハーモニー管弦楽団

奈良フィルハーモニー管弦楽団奈良フィルサロンコンサート vol.221 ~バロック音楽の魅力~ 音楽の土曜日

大和郡山市立文化会館(やまと郡山城ホール)奈良県2026年3月21日 -

Music Office Sonus

Music Office Sonus鈴木花安 ソプラノリサイタル わたしの出発点 ー独りで歌う合唱曲ー

新宿区新宿文化センター東京都2026年3月28日 -

クイーンズ企画

クイーンズ企画アンドレアス・ヴィルヴォール Japanツアー 福岡公演 Ⅰ 『CONVERSATION』

あいれふホール福岡県2026年4月3日 -

クイーンズ企画

クイーンズ企画アンドレアス・ヴィルヴォール Japanツアー 福岡公演 Ⅱ『Dialogue』

福岡市民会館 小ホール 福岡市中央区天神5丁目2-2福岡県2026年4月7日 -

アコーディオン松下仁

アコーディオン松下仁マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」全曲 アコーディオン独奏 松下仁

兵庫県立芸術文化センター兵庫県2026年4月28日 -

アコーディオン松下仁

アコーディオン松下仁マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」全曲 アコーディオン独奏 松下仁

京都コンサートホール京都府2026年5月9日

室内楽 / アンサンブルのコンサート

神奈川県民ホール

神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)

神奈川県

2026年3月1日

神奈川県民ホール

神奈川県民ホール presents 青島先生、少女マンガ界の貴婦人と語る

小田原三の丸ホール

神奈川県

2026年3月14日

コントラバスアンサンブル びわバス団

第7回コントラバスアンサンブル関西支部親睦演奏会(2026)

大津市民会館

滋賀県

2026年3月20日

神奈川県民ホール

C × Baroque シー・バイ・バロック 大塚直哉が誘うバロックの世界 Vol.5

横浜みなとみらいホール

神奈川県

2026年3月20日

奈良フィルハーモニー管弦楽団

奈良フィルサロンコンサート vol.221 ~バロック音楽の魅力~ 音楽の土曜日

大和郡山市立文化会館(やまと郡山城ホール)

奈良県

2026年3月21日

Music Office Sonus

鈴木花安 ソプラノリサイタル わたしの出発点 ー独りで歌う合唱曲ー

新宿区新宿文化センター

東京都

2026年3月28日

クイーンズ企画

アンドレアス・ヴィルヴォール Japanツアー 福岡公演 Ⅰ 『CONVERSATION』

あいれふホール

福岡県

2026年4月3日

クイーンズ企画

アンドレアス・ヴィルヴォール Japanツアー 福岡公演 Ⅱ『Dialogue』

福岡市民会館 小ホール 福岡市中央区天神5丁目2-2

福岡県

2026年4月7日

アコーディオン松下仁

マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」全曲 アコーディオン独奏 松下仁

兵庫県立芸術文化センター

兵庫県

2026年4月28日

アコーディオン松下仁

マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」全曲 アコーディオン独奏 松下仁

京都コンサートホール

京都府

2026年5月9日

吹奏楽のコンサート

-

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ 第24回定期演奏会

サンパール荒川東京都2026年3月7日 -

シンパティーア・ウインド・オーケストラ

シンパティーア・ウインド・オーケストラ第17回定期演奏会

町田市民ホール東京都2026年3月15日 -

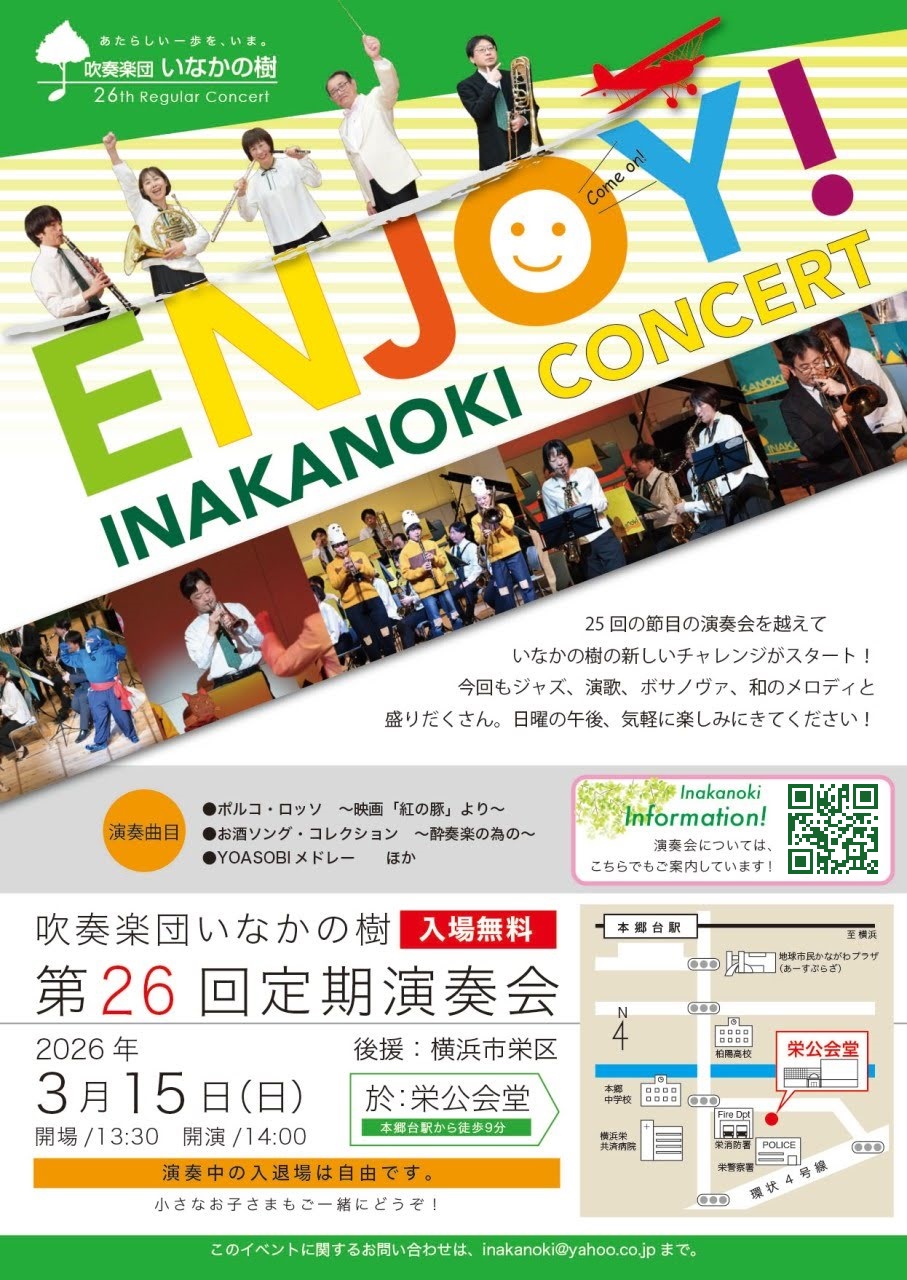

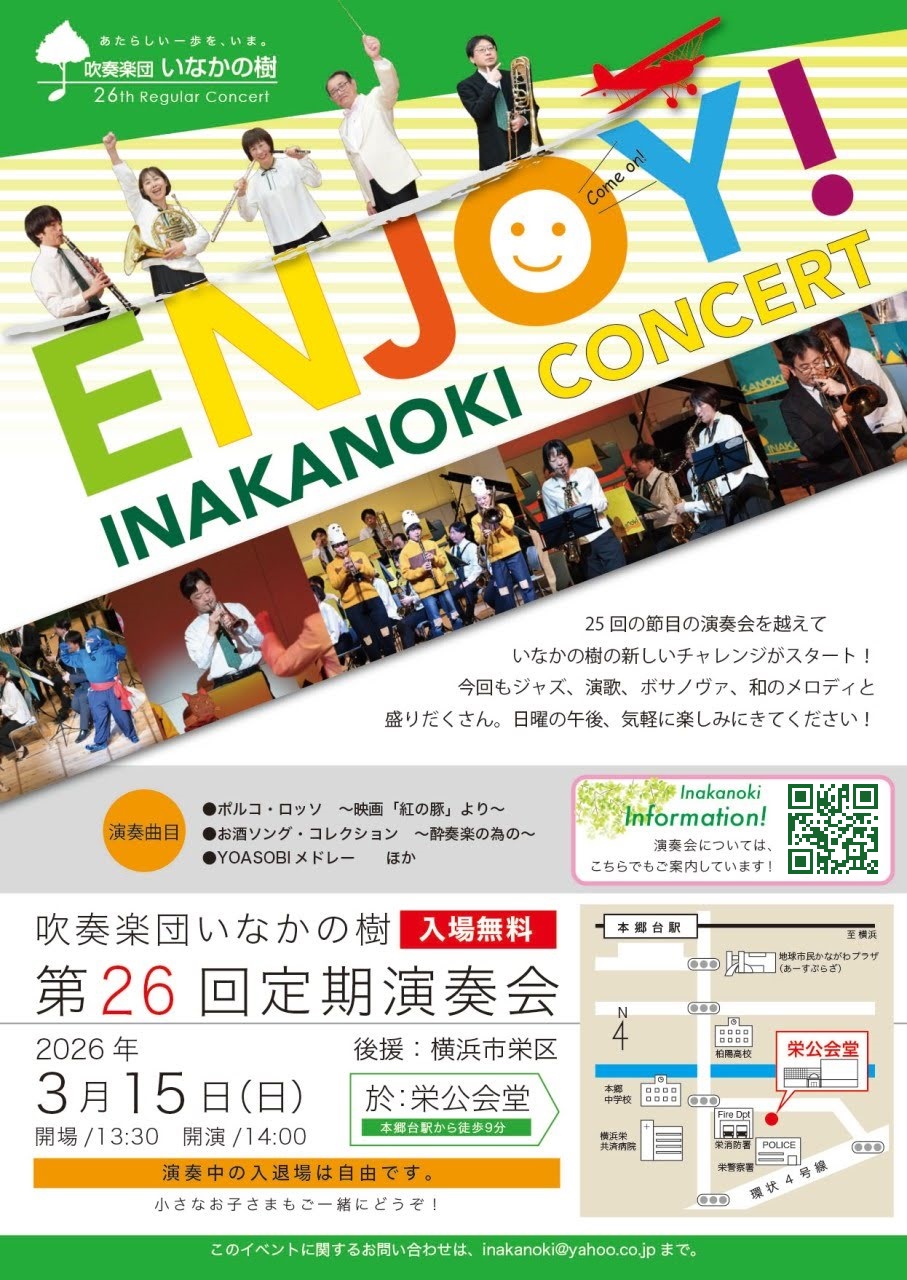

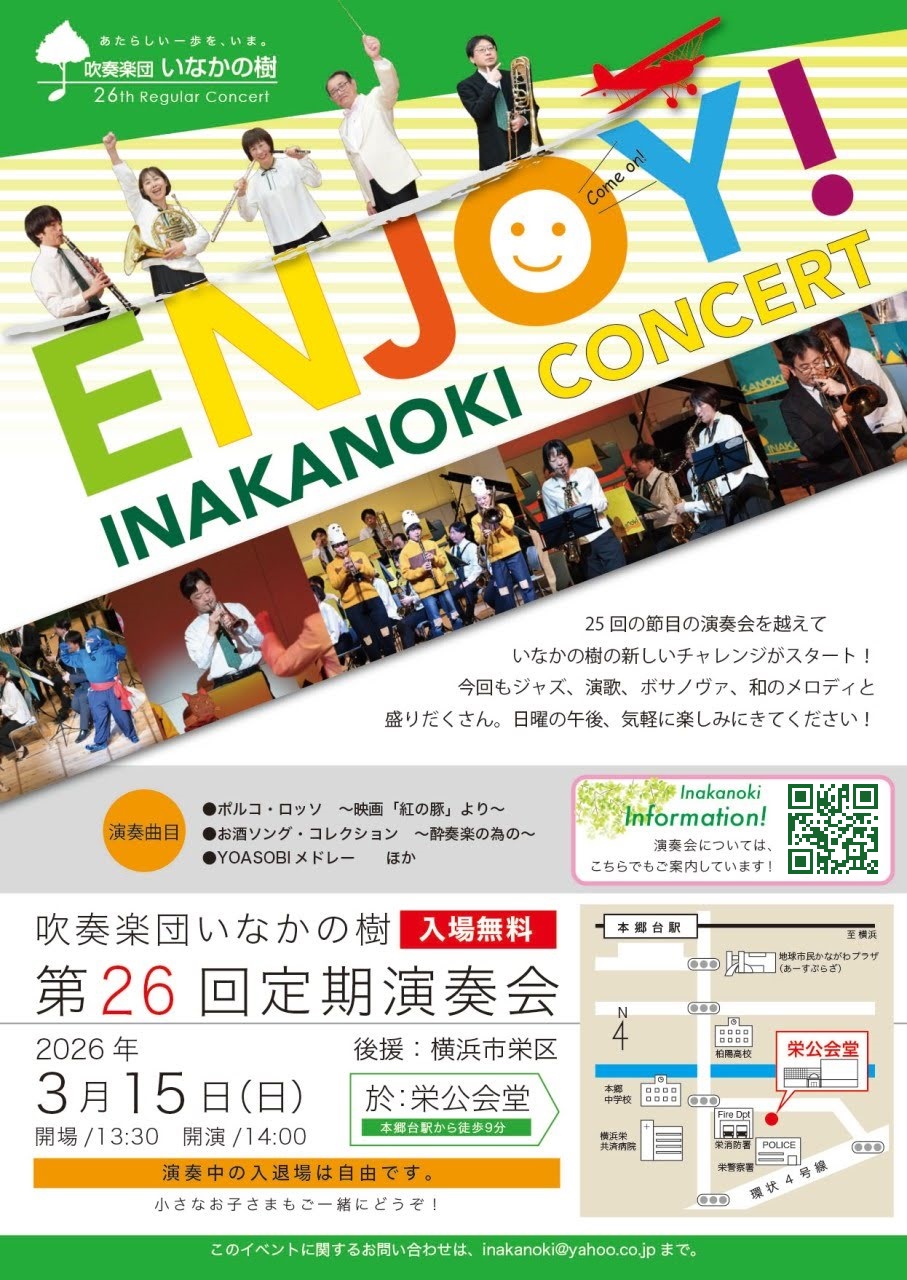

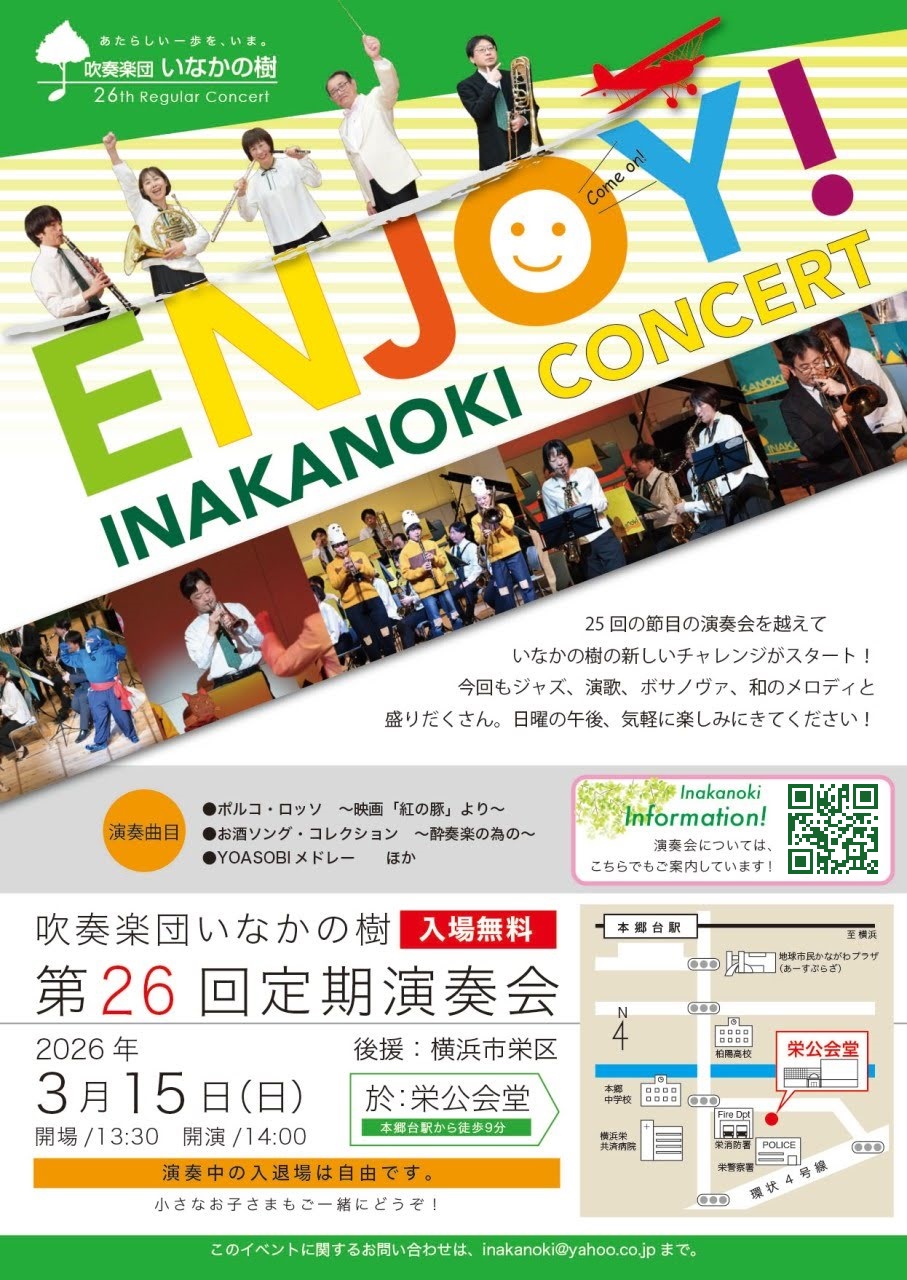

吹奏楽団いなかの樹

吹奏楽団いなかの樹吹奏楽団いなかの樹 第26回定期演奏会

横浜市栄公会堂 講堂 横浜市栄区桂町279-29神奈川県2026年3月15日 -

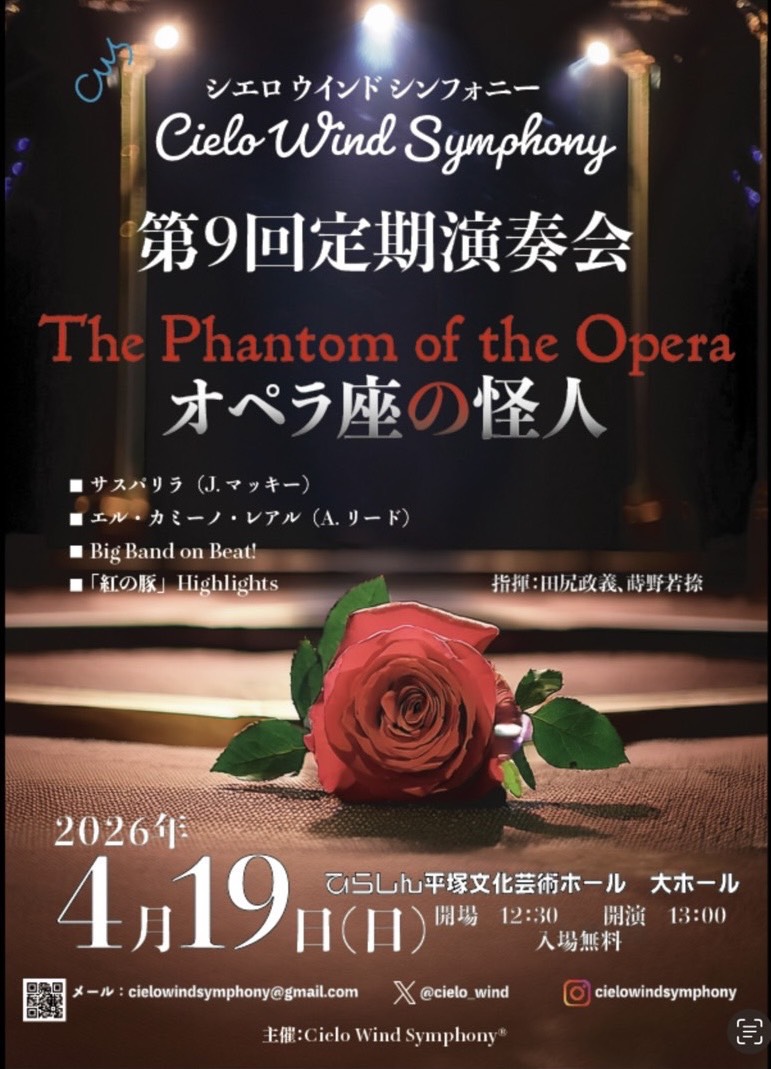

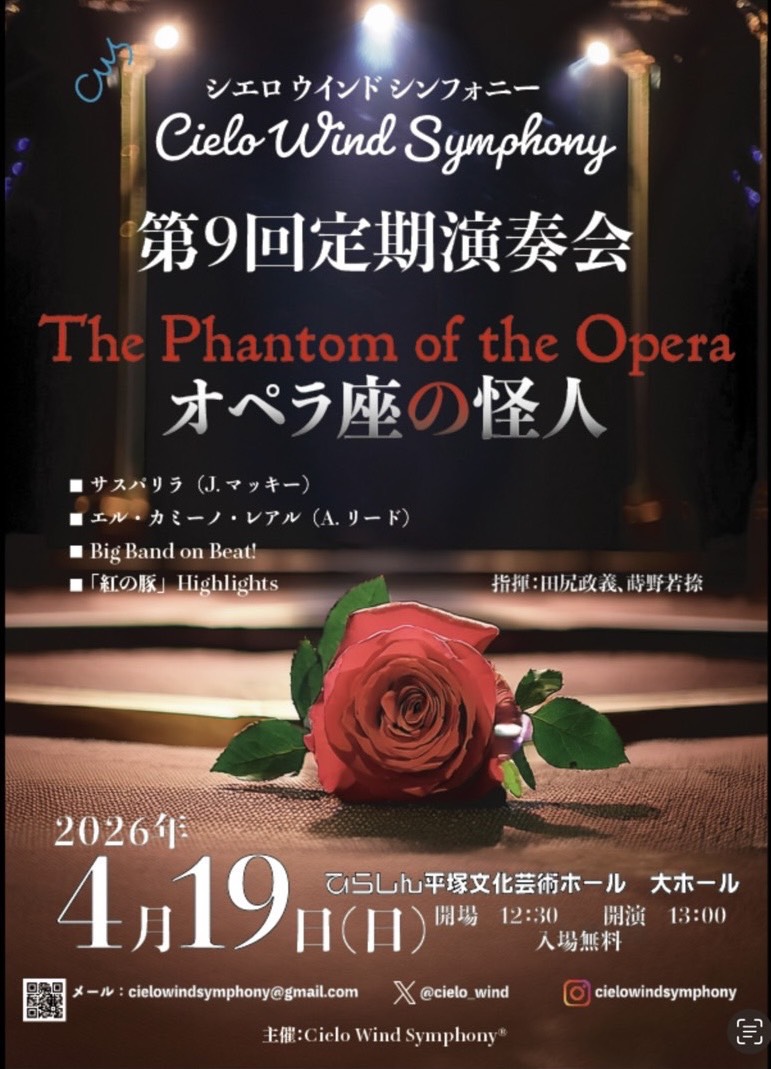

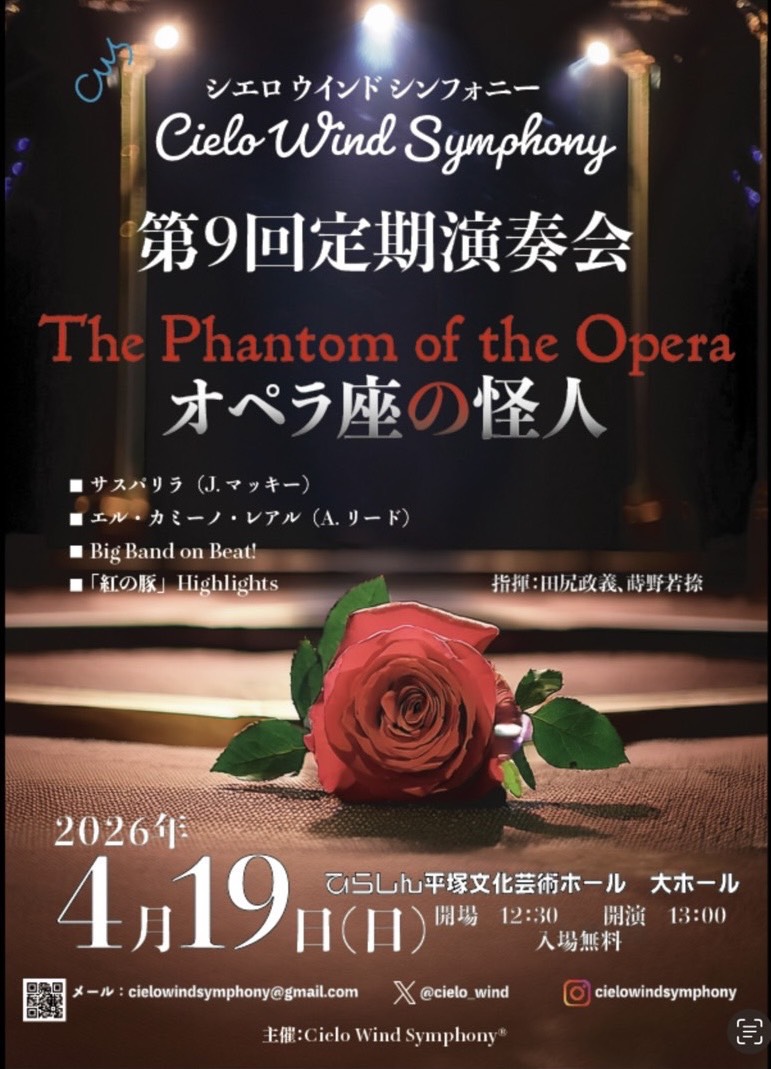

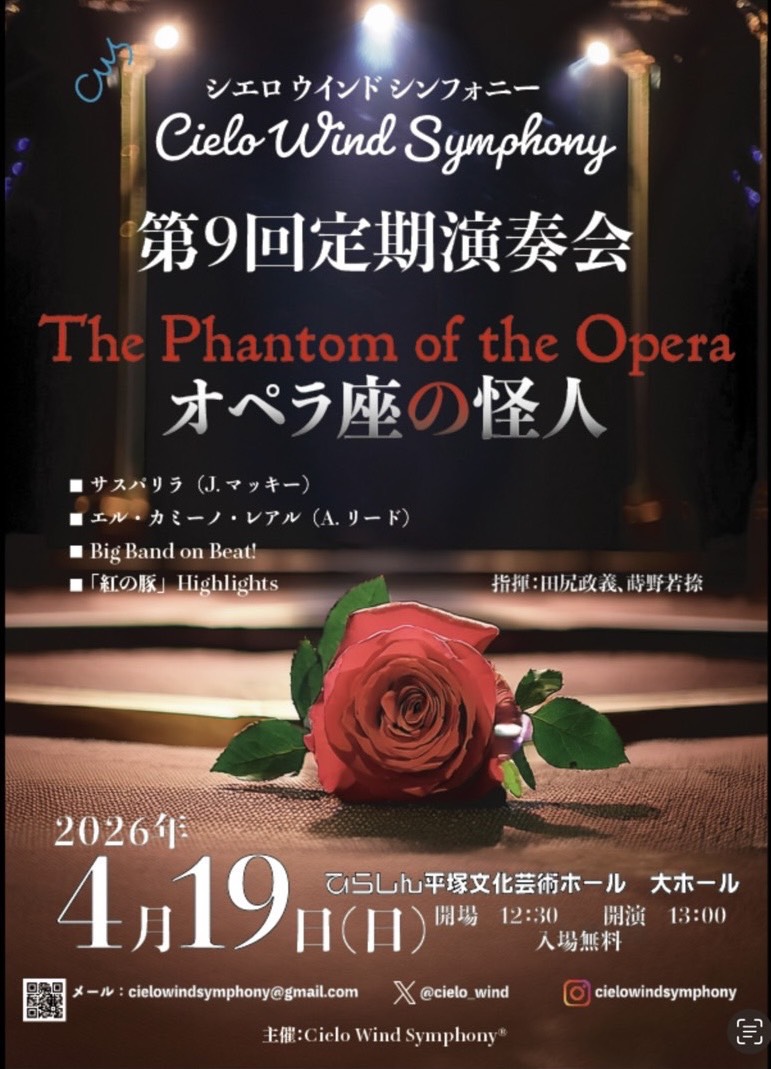

Cielo Wind Symphony

Cielo Wind Symphonyシエロウインドシンフォニー第9回定期演奏会

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール神奈川県2026年4月19日 -

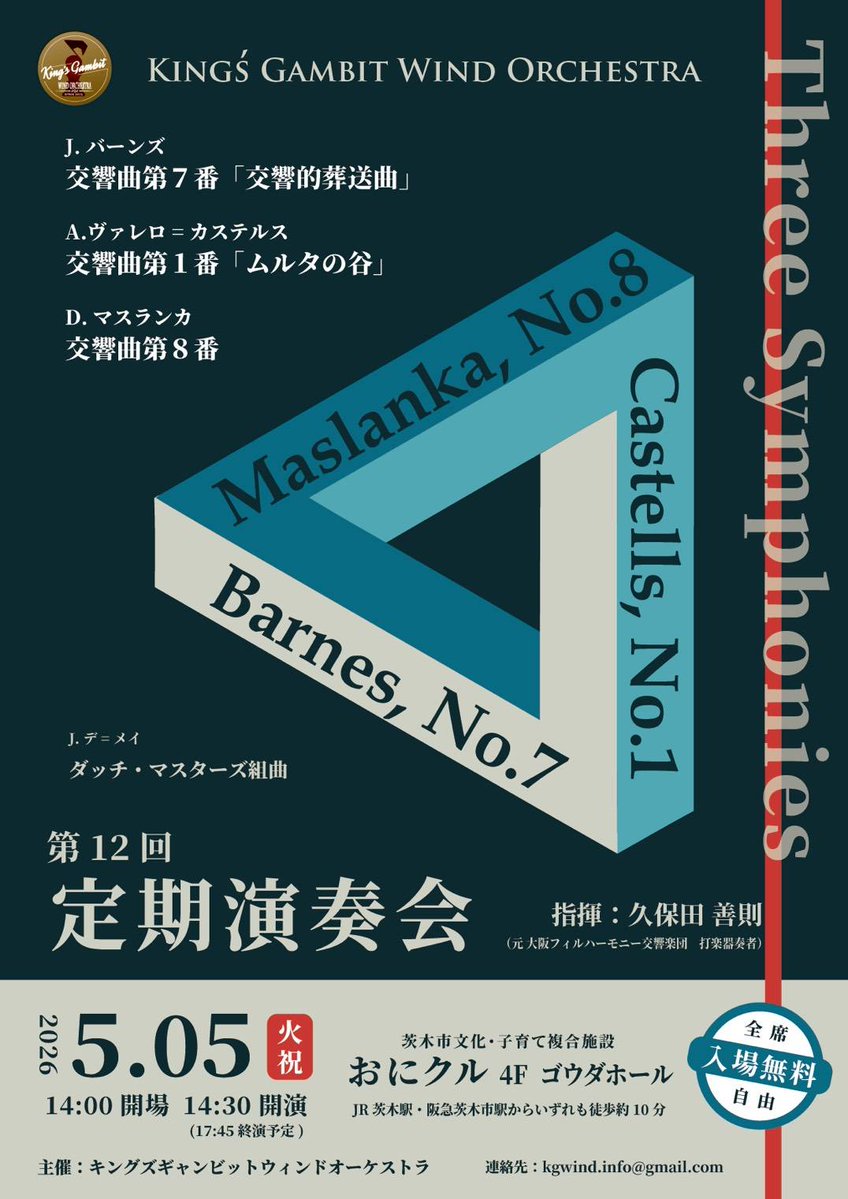

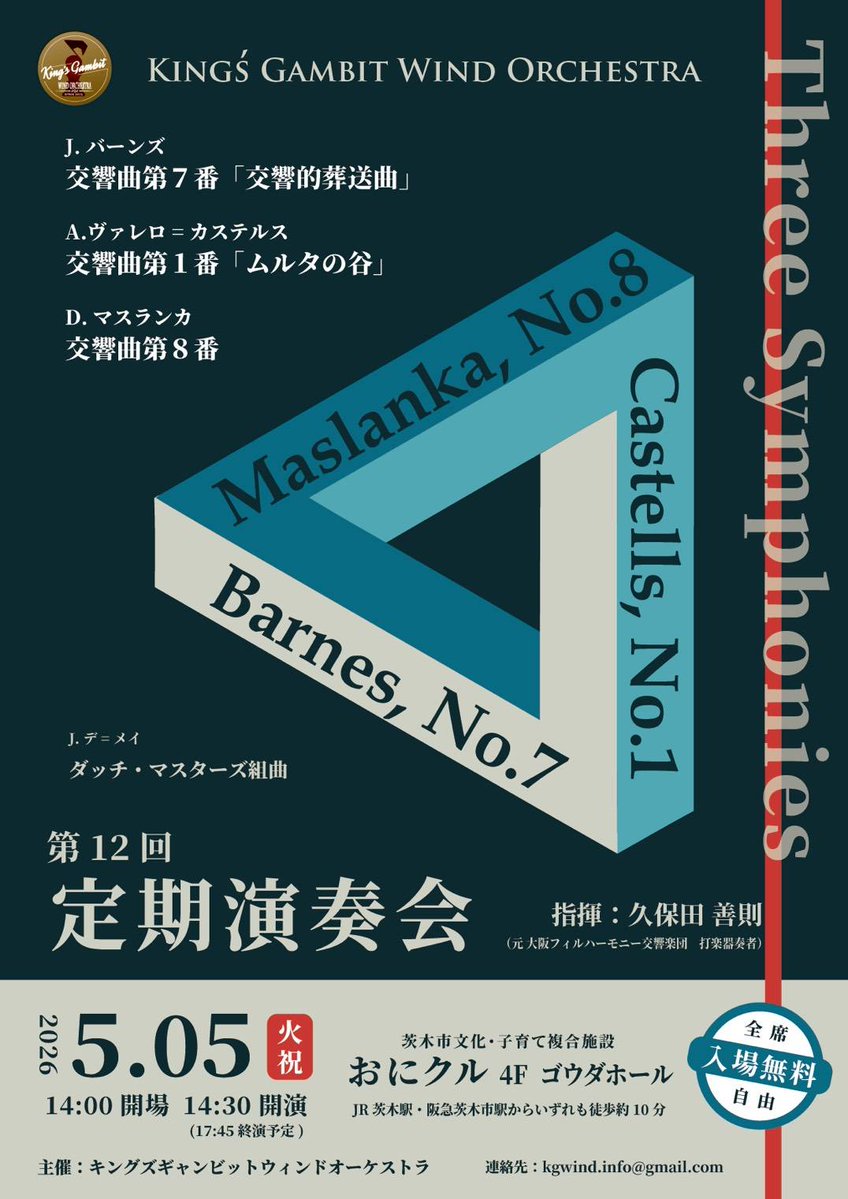

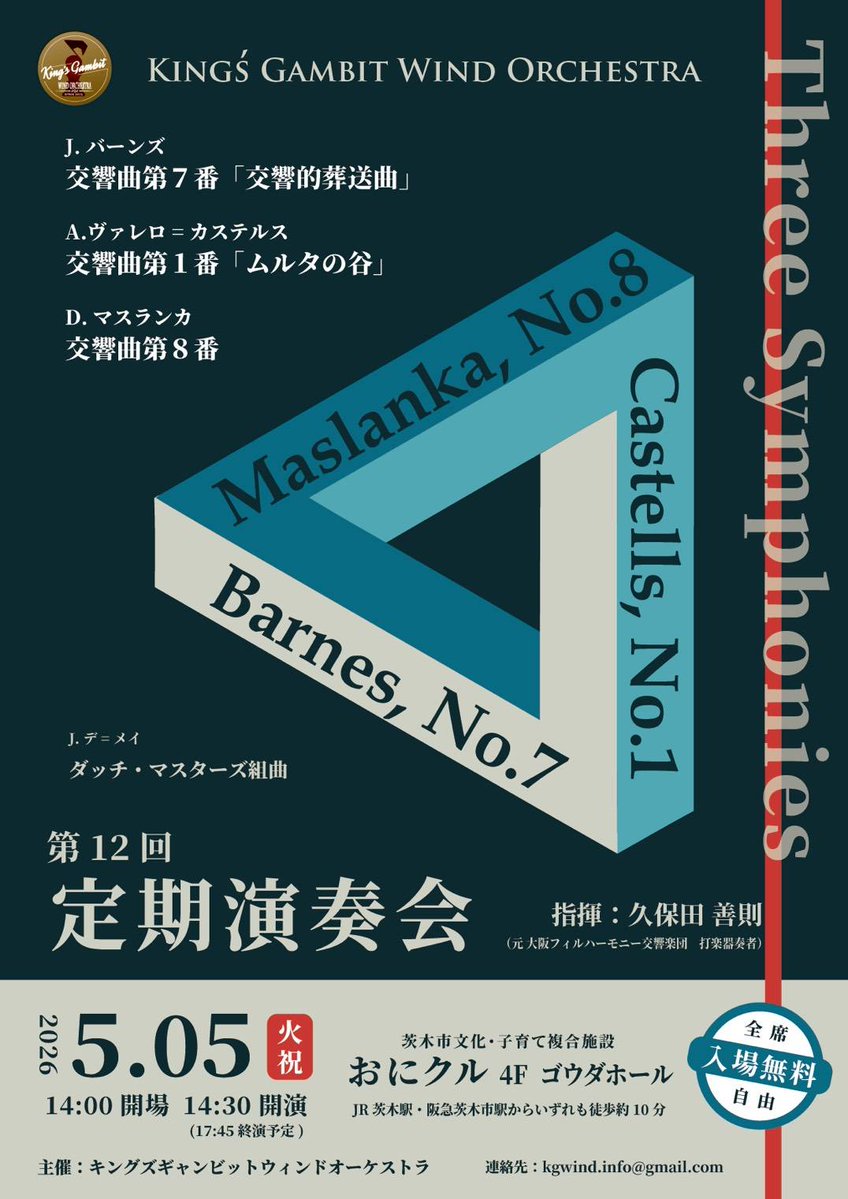

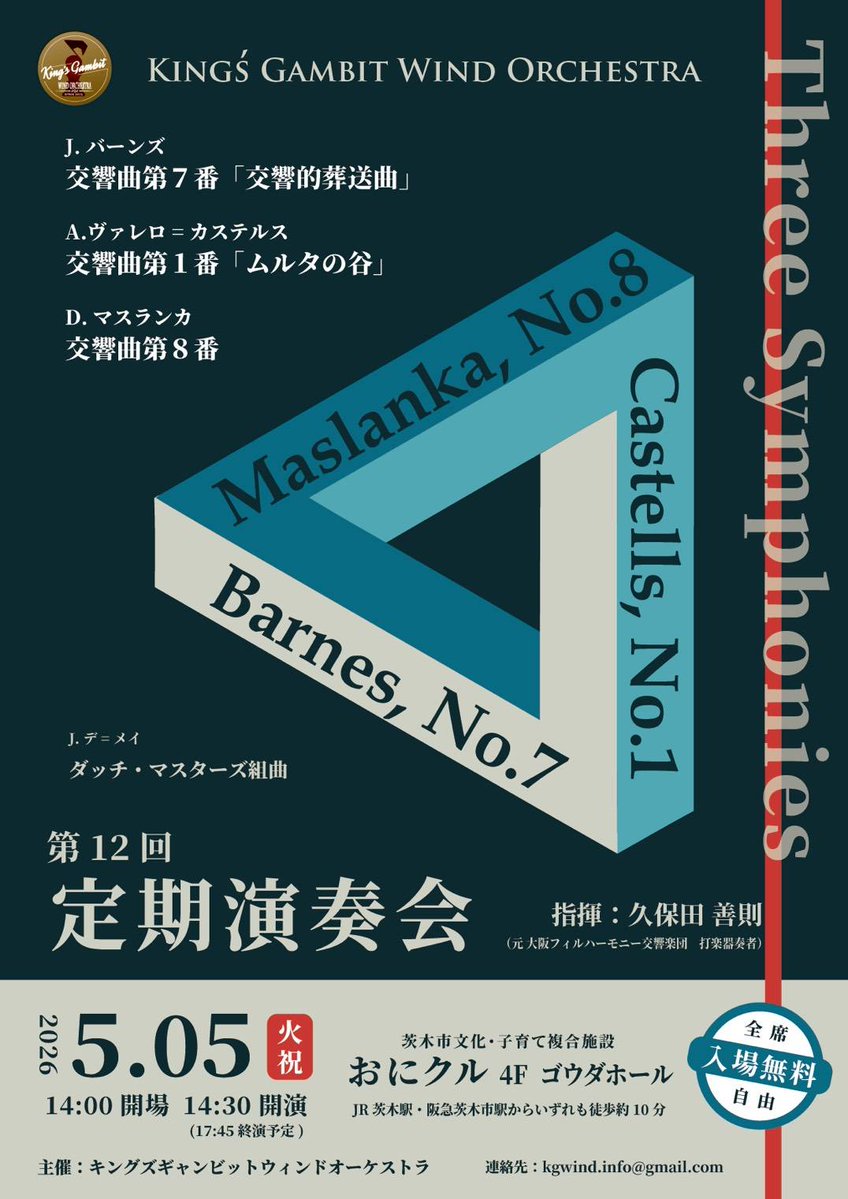

King's Gambit Wind Orchestra

King's Gambit Wind OrchestraKing's Gambit Wind Orchestra 第12回定期演奏会

茨木市文化・子育て複合施設おにクル ゴウダホール大阪府2026年5月5日 -

横浜バッカスブラスオーケストラ!

横浜バッカスブラスオーケストラ!横浜バッカスブラスオーケストラ! 第52回定期演奏会

横須賀市文化会館 大ホール神奈川県2026年6月7日 -

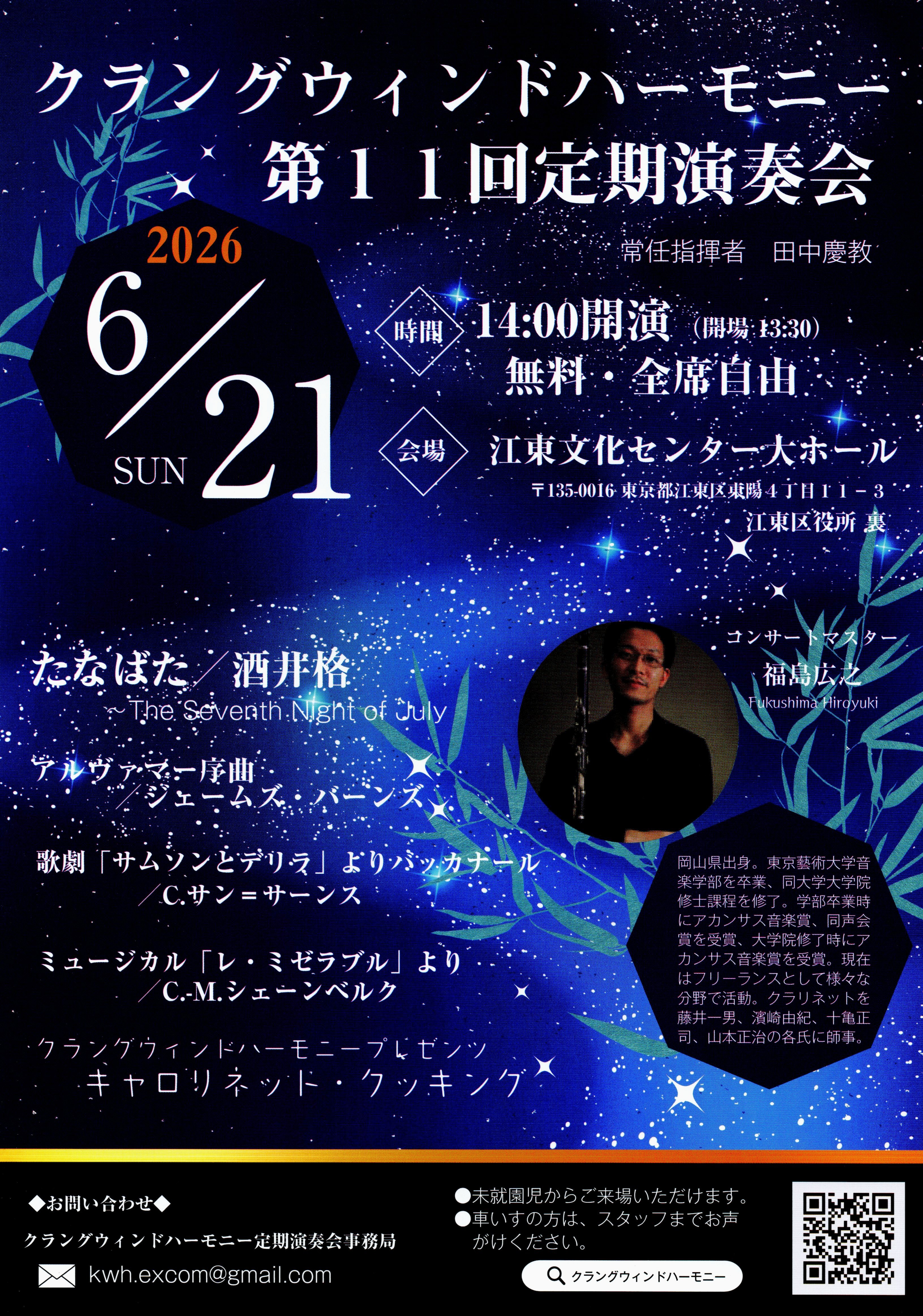

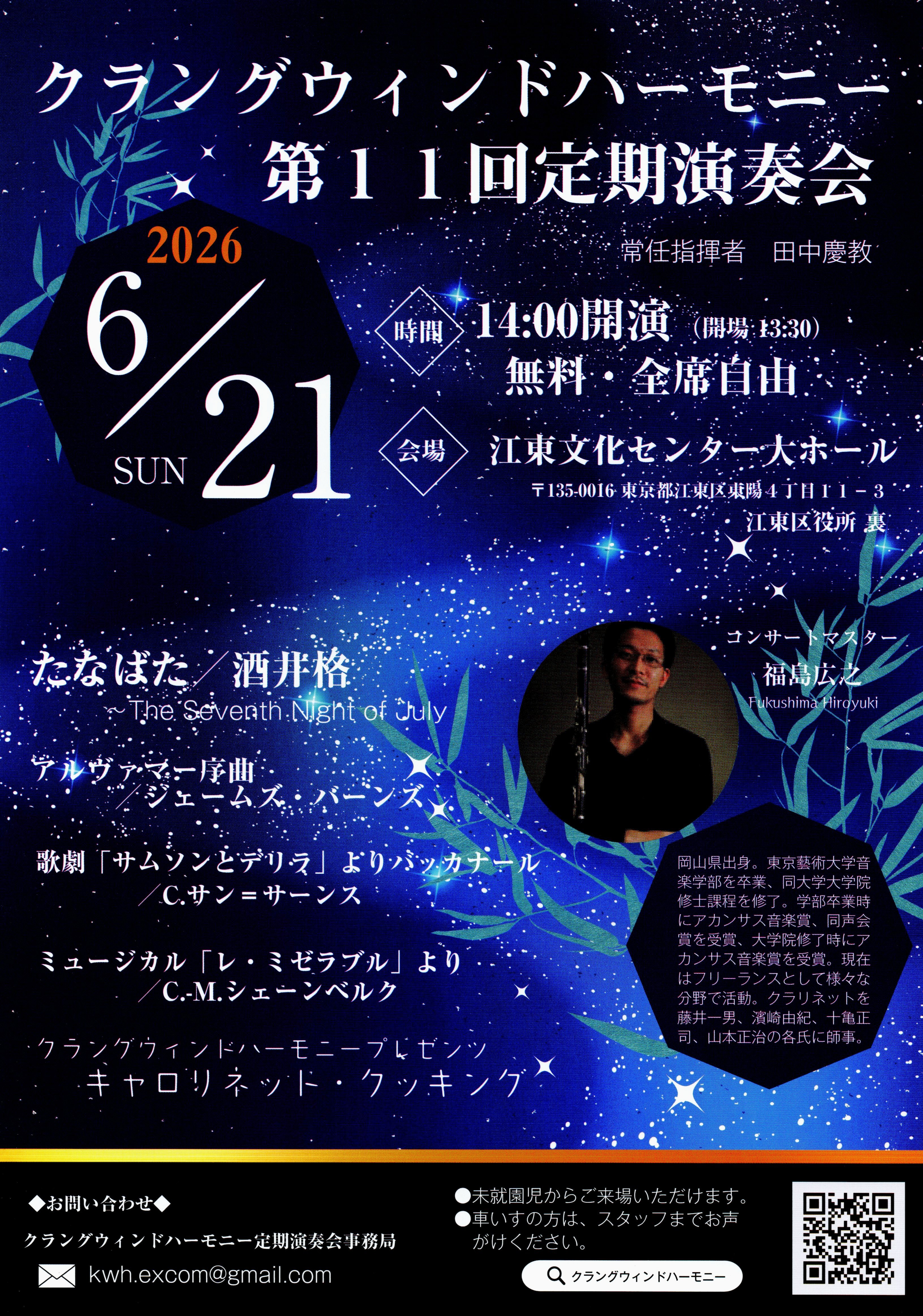

KlangWindHarmony クラングウィンドハーモニー

KlangWindHarmony クラングウィンドハーモニークラングウィンドハーモニー第11回定期演奏会

江東区文化センター東京都2026年6月21日

吹奏楽のコンサート

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ 第24回定期演奏会

サンパール荒川

東京都

2026年3月7日

シンパティーア・ウインド・オーケストラ

第17回定期演奏会

町田市民ホール

東京都

2026年3月15日

吹奏楽団いなかの樹

吹奏楽団いなかの樹 第26回定期演奏会

横浜市栄公会堂 講堂 横浜市栄区桂町279-29

神奈川県

2026年3月15日

Cielo Wind Symphony

シエロウインドシンフォニー第9回定期演奏会

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール

神奈川県

2026年4月19日

King's Gambit Wind Orchestra

King's Gambit Wind Orchestra 第12回定期演奏会

茨木市文化・子育て複合施設おにクル ゴウダホール

大阪府

2026年5月5日

横浜バッカスブラスオーケストラ!

横浜バッカスブラスオーケストラ! 第52回定期演奏会

横須賀市文化会館 大ホール

神奈川県

2026年6月7日

KlangWindHarmony クラングウィンドハーモニー

クラングウィンドハーモニー第11回定期演奏会

江東区文化センター

東京都

2026年6月21日

無料のコンサート

-

同志社交響楽団

同志社交響楽団同志社交響楽団 第10回海外公演出発演奏会

同志社大学寒梅館ハーディーホール京都府2026年3月1日 -

神奈川県民ホール

神奈川県民ホール神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)神奈川県2026年3月1日 -

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ 第24回定期演奏会

サンパール荒川東京都2026年3月7日 -

吹奏楽団いなかの樹

吹奏楽団いなかの樹吹奏楽団いなかの樹 第26回定期演奏会

横浜市栄公会堂 講堂 横浜市栄区桂町279-29神奈川県2026年3月15日 -

コントラバスアンサンブル びわバス団

コントラバスアンサンブル びわバス団第7回コントラバスアンサンブル関西支部親睦演奏会(2026)

大津市民会館滋賀県2026年3月20日 -

川西市民オーケストラ

川西市民オーケストラ川西市民オーケストラ ファミリーコンサート2026

川西市キセラホール兵庫県2026年4月5日 -

Cielo Wind Symphony

Cielo Wind Symphonyシエロウインドシンフォニー第9回定期演奏会

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール神奈川県2026年4月19日 -

YOKOHAMAグリーンオーケストラ

YOKOHAMAグリーンオーケストラYOKOHAMAグリーンオーケストラ 第21回定期演奏会

神奈川県2026年4月26日 -

King's Gambit Wind Orchestra

King's Gambit Wind OrchestraKing's Gambit Wind Orchestra 第12回定期演奏会

茨木市文化・子育て複合施設おにクル ゴウダホール大阪府2026年5月5日 -

横浜バッカスブラスオーケストラ!

横浜バッカスブラスオーケストラ!横浜バッカスブラスオーケストラ! 第52回定期演奏会

横須賀市文化会館 大ホール神奈川県2026年6月7日

無料のコンサート

同志社交響楽団

同志社交響楽団 第10回海外公演出発演奏会

同志社大学寒梅館ハーディーホール

京都府

2026年3月1日

神奈川県民ホール

神奈川県民ホールがやってくる! 「どこでも音楽便」

鎌倉宮 境内(鎌倉市二階堂 154)

神奈川県

2026年3月1日

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ

楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ 第24回定期演奏会

サンパール荒川

東京都

2026年3月7日

吹奏楽団いなかの樹

吹奏楽団いなかの樹 第26回定期演奏会

横浜市栄公会堂 講堂 横浜市栄区桂町279-29

神奈川県

2026年3月15日

コントラバスアンサンブル びわバス団

第7回コントラバスアンサンブル関西支部親睦演奏会(2026)

大津市民会館

滋賀県

2026年3月20日

川西市民オーケストラ

川西市民オーケストラ ファミリーコンサート2026

川西市キセラホール

兵庫県

2026年4月5日

Cielo Wind Symphony

シエロウインドシンフォニー第9回定期演奏会

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール

神奈川県

2026年4月19日

YOKOHAMAグリーンオーケストラ

YOKOHAMAグリーンオーケストラ 第21回定期演奏会

神奈川県

2026年4月26日

King's Gambit Wind Orchestra

King's Gambit Wind Orchestra 第12回定期演奏会

茨木市文化・子育て複合施設おにクル ゴウダホール

大阪府

2026年5月5日

横浜バッカスブラスオーケストラ!

横浜バッカスブラスオーケストラ! 第52回定期演奏会

横須賀市文化会館 大ホール

神奈川県

2026年6月7日

作曲家からコンサートを探す

作曲家からコンサートを探す

ハイドン

Franz Joseph Haydn

1732年3月31日 -

1809年5月31日

音楽学校の校長をしていた叔父に音楽の才能を認められ、6歳から音楽の勉強を始める。1761年、西部ハンガリー有数の大貴族エステルハージ家の副楽長となり、楽団の拡充につとめるとともに、30年近くもの間エステルハージ家で働きながら数多くの作品を書いた。1791年からイギリスでの新しい交響曲とオペラの上演が大成功、同時期に改めてエステルハージ家の楽長に就任した。その頃にはウィーン郊外に家を建てており、晩年はここで暮らす。

ハイドン

Franz Joseph Haydn

1732年3月31日 -

1809年5月31日

音楽学校の校長をしていた叔父に音楽の才能を認められ、6歳から音楽の勉強を始める。1761年、西部ハンガリー有数の大貴族エステルハージ家の副楽長となり、楽団の拡充につとめるとともに、30年近くもの間エステルハージ家で働きながら数多くの作品を書いた。1791年からイギリスでの新しい交響曲とオペラの上演が大成功、同時期に改めてエステルハージ家の楽長に就任した。その頃にはウィーン郊外に家を建てており、晩年はここで暮らす。

リムスキー=コルサコフ

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov

1844年3月18日 -

1908年6月21日

幼児期より楽才を顕すが、12歳でサンクトペテルブルクの海軍兵学校に入学し、ロシア海軍に進んで艦隊による海外遠征も体験した。15歳からピアノを始め、17歳でバラキレフと出会ってから真剣に作曲に打ち込むようになる。また、海軍大尉の軍籍を持ちながらも、ペテルブルク音楽院の教授も務め、教育者としての評価も高い。華やかだが客観的で簡潔な作風と言われており、ロシアの民謡・文学を題材にした作品が多い。

リムスキー=コルサコフ

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov

1844年3月18日 -

1908年6月21日

幼児期より楽才を顕すが、12歳でサンクトペテルブルクの海軍兵学校に入学し、ロシア海軍に進んで艦隊による海外遠征も体験した。15歳からピアノを始め、17歳でバラキレフと出会ってから真剣に作曲に打ち込むようになる。また、海軍大尉の軍籍を持ちながらも、ペテルブルク音楽院の教授も務め、教育者としての評価も高い。華やかだが客観的で簡潔な作風と言われており、ロシアの民謡・文学を題材にした作品が多い。

マーラー

Gustav Mahler

1860年7月7日 -

1911年5月18日

15歳の時ウィーン楽友協会音楽院に入学。1878年ウィーン大学で作曲賞を受け、18歳で卒業。1883年にはカッセル王立劇場の楽長となる。23歳で指揮者として成功を果たし、ライプツィヒ歌劇場楽長、ハンブルク歌劇場の第一楽長、ウィーン宮廷歌劇場第一楽長、同芸術監督、ウィーン・フィルハーモニーの指揮者などを歴任しながら作曲活動を行う。晩年はアメリカとヨーロッパを行き来しながら作曲と指揮活動を行うが、50歳で敗血症により死去。

マーラー

Gustav Mahler

1860年7月7日 -

1911年5月18日

15歳の時ウィーン楽友協会音楽院に入学。1878年ウィーン大学で作曲賞を受け、18歳で卒業。1883年にはカッセル王立劇場の楽長となる。23歳で指揮者として成功を果たし、ライプツィヒ歌劇場楽長、ハンブルク歌劇場の第一楽長、ウィーン宮廷歌劇場第一楽長、同芸術監督、ウィーン・フィルハーモニーの指揮者などを歴任しながら作曲活動を行う。晩年はアメリカとヨーロッパを行き来しながら作曲と指揮活動を行うが、50歳で敗血症により死去。

スッペ

Franz von Suppe

1819年4月18日 -

1895年5月21日

オーストリア出身の作曲家。1819年ダルマチア地方スプリトに生まれる。オペレッタの父と言われたオッフェンバックとは同年生まれである。幼少期よりフルートと和声法を学び、13歳の時には地元の教会でカトリック典礼のミサ曲を作曲した。オッフェンバックのオペレッタをウィーンで初めて手がけたことから、ウィンナ・オペレッタの父と呼ばれている。生前、200以上の劇音楽や、36のオペラ、オペレッタを残した。代表作には『軽騎兵』や『詩人と農夫』の序曲などがある。

スッペ

Franz von Suppe

1819年4月18日 -

1895年5月21日

オーストリア出身の作曲家。1819年ダルマチア地方スプリトに生まれる。オペレッタの父と言われたオッフェンバックとは同年生まれである。幼少期よりフルートと和声法を学び、13歳の時には地元の教会でカトリック典礼のミサ曲を作曲した。オッフェンバックのオペレッタをウィーンで初めて手がけたことから、ウィンナ・オペレッタの父と呼ばれている。生前、200以上の劇音楽や、36のオペラ、オペレッタを残した。代表作には『軽騎兵』や『詩人と農夫』の序曲などがある。

ラフマニノフ

Sergei Vasil'evich Rachmaninov

1873年4月1日 -

1943年3月28日

4歳の頃からピアノのレッスンを受けており、18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を大金メダルを得て卒業。1897年交響曲第一番の初演が失敗に終わるも、1900年から作曲したピアノ大作2曲が大成功し、作曲家としての名声を確立する。1918年にアメリカに渡って以降は主にピアニストとして活動するようになり、ロシア出国後は作曲活動は低調になっていく。1931年スイスに別荘を建て、ヨーロッパでの生活の拠点とする。1942年には家族とともにカリフォルニアに移るが、翌年癌により死亡。

ラフマニノフ

Sergei Vasil'evich Rachmaninov

1873年4月1日 -

1943年3月28日

4歳の頃からピアノのレッスンを受けており、18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を大金メダルを得て卒業。1897年交響曲第一番の初演が失敗に終わるも、1900年から作曲したピアノ大作2曲が大成功し、作曲家としての名声を確立する。1918年にアメリカに渡って以降は主にピアニストとして活動するようになり、ロシア出国後は作曲活動は低調になっていく。1931年スイスに別荘を建て、ヨーロッパでの生活の拠点とする。1942年には家族とともにカリフォルニアに移るが、翌年癌により死亡。